En la hostil pared norte del Eiger, donde el viento aúlla como un animal hambriento y las sombras se deslizan entre la roca negra, Miguel Ángel Pérez Tello pasó seis días conversando con la muerte. Seis días en los que la montaña, esa gigantesca criatura de caliza y hielo, casi lo sepulta. Allí, en una pequeña oquedad que apenas podía llamarse cueva, resistió con las dos piernas fracturadas, congeladas hasta la rodilla, casi sin alimento, y con un frío que calaba el alma.

Miguel Ángel había nacido para moverse. Desde niño, en Granada, a los pies de Sierra Nevada, la naturaleza fue su patio de recreo y la montaña, su primera maestra. “El montañismo era una extensión de mis juegos de infancia”, asegura. A los diez años ya coronaba las cumbres como quien juega en un parque. Subió al Veleta y al Mulhacén junto a su hermano Andrés.

Poco después comenzó a practicar esquí de fondo y cuando no había nieve sobre la que deslizarse, subía en bicicleta por las angostas y empinadas calles del Albaicín. Destacó sobre los esquíes, y siendo júnior ganó un bronce en una prueba nacional en Éibar en la distancia de 30 kilómetros.

Una montaña que devora vidas

Apuntaba alto, pero sus expectativas se vieron frenadas en noviembre de 1977 cuando, acompañado por Jesús Fernández, se plantó en el corazón de Suiza frente a aquel coloso de 1.800 metros, dispuesto a desafiarlo. Escaladores experimentados, jóvenes y fuertes, cargaban en la mochila el hambre de aventura que solo conocen quienes buscan en la verticalidad un sentido íntimo de la vida. Pero la montaña tiene su propio calendario, implacable, y aquel no era su día.

“Teníamos experiencia, escalamos muchos lugares de España. A pesar de mi buena preparación física y mental, no era el momento de hacerlo, tendría que haber esperado unos años más. Para mí era un desafío y salió mal, aunque ese accidente le podría haber ocurrido a cualquiera”, confiesa.

Al cuarto día de ascenso, en un tramo conocido como La Rampa, la nieve traicionó su confianza. Un desprendimiento, un piolet que no se afianzó, un instante de desequilibrio… y el vacío. Miguel Ángel cayó 40 metros, una eternidad suspendida entre cielo y roca, hasta que la cuerda lo detuvo, pero chocó con un saliente. El dolor le nubló la vista: ambas piernas fracturadas. Y la montaña, muda, siguió observándolos.

Seis días en un vivac improvisado

Refugiados en un vivac improvisado, aguardaron. La niebla espesaba el mundo, el viento borraba toda esperanza de rescate. Jesús subía cada día un poco más para dar señales de vida mientras Miguel Ángel luchaba por no extinguirse. La sed le raspaba la garganta, el hambre era una sombra punzante, y el frío le arrebató los pies sin que él pudiera hacer nada más que resistir. “Si hubiésemos llegado cansados, habríamos muerto”, asegura.

El granadino pensó que no resistiría más noches, pero la vida en su interior era aún más fuerte. “Creí que de ahí no salíamos vivos. Pensé en el disgusto que les iba a dar a mi familia, pero traté de no desesperarme para no consumir energía. Fue muy complicado dominar esos pensamientos e hicimos todo lo posible por sobrevivir. Estaba deshidratado y desnutrido”, recalca.

Cuando al sexto día escuchó el sonido de los rescatadores, un hilo de vida se tensó dentro de él. “Cuando el helicóptero me arrancó de la pared y quedé suspendido en el aire sentí que volvía a nacer”, admite. El verdadero desafío comenzó en el Hospital Cantonal de Interlaken, donde pasó más de siete meses. Los médicos hablaban de milagro; él, de voluntad. Intentaron salvarle los pies, pero el hielo había dictado sentencia. Las amputaciones llegaron.

Amputación por debajo del gemelo

“Después de ensayos clínicos, tuvieron que amputarlos por debajo del gemelo. Mi protésico y colegas suyos insistían en que no podría caminar nunca más por los muñones tan raros que se me habían quedado. Solo tenía dos opciones, abandonarme o retomar el camino. Y yo, quería seguir esquiando y escalando”, explica.

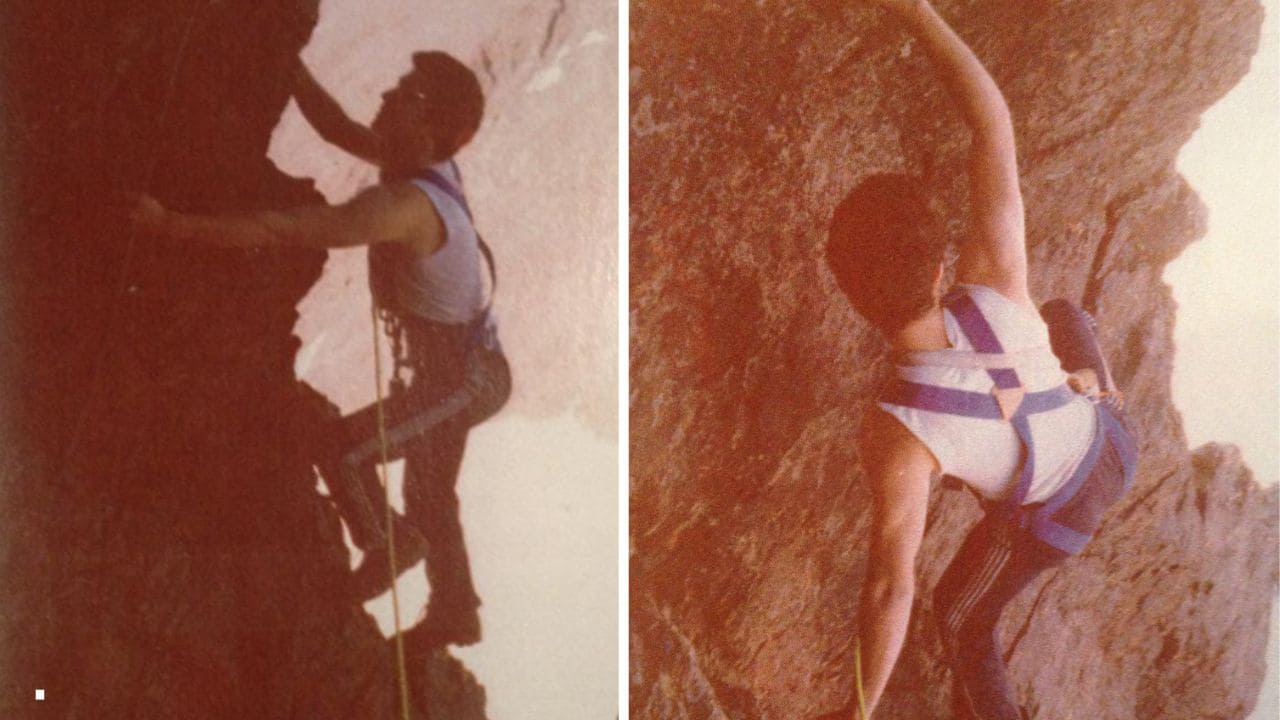

En la cama hacía flexiones imposibles, se masajeaba los muñones con arena fina para endurecerlos, entrenaba su cuerpo. Y cuando regresó a Granada, con dolor, pero también con una obstinación feroz, volvió a subir montañas. Volvió a escalar, a esquiar y a vivir como siempre había vivido: mirando hacia arriba.

A los pocos meses ya estaba trepando el Corral del Veleta y la vía Orión en Los Vados (Granada). Con unas muletas en la mochila y con fuerza de voluntad decidió escalar otras paredes fuera de España, como el macizo de Hoggar (Argelia). Y regresó a las competiciones de esquí de fondo, disputando campeonatos regionales y nacionales, así como la Marxa Beret. “Avancé muy rápido y me di cuenta de que podía hacer lo mismo de siempre. Estaba fuerte y tenía una técnica muy depurada pese a que me faltaban los tobillos”, apunta.

Descubrimiento del movimiento paralímpico

Cuando el invierno de su vida deportiva parecía ya trazado, Miguel Ángel volvió a cambiar de horizonte. En 1986 cruzó el océano rumbo a New Hampshire, en Estados Unidos. Allí trabajó como monitor de esquí y montañismo, moviéndose con naturalidad entre cumbres. En aquel territorio lejano descubrió el movimiento paralímpico, casi por azar, hojeando una revista que hablaba de un esquiador como él.

Ese encuentro fortuito, casi una señal del destino, lo llevó a competir en un campeonato americano del que regresó con sus primeras medallas: un oro en 5 kilómetros y un bronce en 10. Era como si la vida, testaruda, insistiera en mostrarle que todavía tenía mucho que conquistar.

A su vuelta a España se enroló en la selección nacional. Y de pronto, el muchacho que de niño había subido al Mulhacén con los ojos brillantes estaba en los Juegos Paralímpicos de Innsbruck 1988, deslizándose sobre la nieve tirolesa como si la montaña lo conociera de antes. Allí consiguió dos platas, en 5 y en 10 kilómetros.

Dos años después volvió a brillar en el Mundial de Jackson (Estados Unidos) con una plata y dos bronces que lo confirmaron como un nombre propio del deporte invernal. Y en los Juegos Paralímpicos de Albertville-Tignes 1992 repitió gesta y añadió otro bronce en la prueba de 5 kilómetros.

A menudo competía en solitario. No había psicólogos, ni enceradores, ni un equipo multitudinario respaldándolo. Él cargaba con el material, tomaba decisiones tácticas, preparaba los esquís. Y aun así, miraba de frente a los nórdicos, a esos gigantes del invierno, y más de una vez los vencía contra todo pronóstico. Se ganó el respeto y la admiración. “Cuando a mis rivales les comentaba de dónde era, cómo no sabían situar en el mapa a Granada, les decía que vivía al lado de Málaga. Allí veraneaban todos y se llevaban las manos a la cabeza”, dice riendo.

Potencia y talento en la bicicleta

En 1993 participó en la Engadin (Suiza), una de las maratones clásicas en la nieve. Y cuando los Juegos de Lillehammer 1994 quedaron sin medalla para él -ganó dos diplomas paralímpicos-, el esquí empezó a ceder espacio a otra pasión que había latido siempre en su interior: la bicicleta. Ya desde sus primeras carreras, su potencia sorprendió a propios y ajenos.

En un Campeonato de Francia derrotó al favorito local, que era campeón del mundo, dejando estupefactos a los organizadores que, según contaba él con sorna, casi lamentaron haberle permitido participar. Así llegó a los Juegos Paralímpicos Barcelona 1992, donde volvió a subir al podio con un bronce en la prueba de línea categoría C3, convirtiéndose, junto a Magda Amo, en el español en conquistar medallas en dos Juegos en un mismo año.

Tenía fuerza, velocidad y una resistencia casi inhumana, pero también el alma de un fondista que todavía aprendía a moverse en los duelos de velocidad. “Pude ganar el oro al sprint, pero me faltaba picardía, tenía mentalidad de fondista, no de ciclista. Fracasé en la llegada a meta, iba primero y quedé tercero”, detalla. Aun así, la ciudad lo envolvió en un cariño que nunca olvidó: “Aquellos Juegos fueron espectaculares, los disfruté muchísimo, la gente nos trató con mucho cariño”.

Campeón del mundo y oro paralímpico

Su éxito siguió expandiéndose: ganó el primer Campeonato de España de ciclismo adaptado, celebrado en Granada, y en el Mundial en Gante (Bélgica) de 1994 se coronó campeón del ómnium, la prueba combinada del kilómetro, velocidad y persecución en pista. “Hice tres récords mundiales y corrí con una bici de carretera. El peralte me resultaba familiar, ya que en el esquí estaba acostumbrado a tirarme por cuestas”, asegura.

Pero ningún camino es perfecto. En ese Mundial, en la carrera en ruta, un austriaco lo derribó, dejándolo con la cadera fracturada. Miguel Ángel, sin embargo, se levantó de nuevo. Al año siguiente arrasó en Manresa un Campeonato de España abierto a todos los países y en la Copa de Europa en Alsacia. Todo esto lo condujo a Atlanta 1996, donde encontró por fin el oro paralímpico que tanto había buscado. Lo logró en el ómnium en el velódromo de Stone Mountain.

“Había rivalidad insana. Antes de la prueba de velocidad, fui al baño y cuando regresé me habían desinflado las ruedas. Perdí la concentración y quedé octavo. Pese a que intentaron desestabilizarme y acosarme, gané el kilómetro y la persecución para conseguir la medalla que tanto anhelaba”, relata. En la ruta aspiró hasta el final por el oro, pero en el sprint quedó rezagado y fue octavo.

Cumbres conquistadas

Tras aquellos Juegos decidió poner punto final a su trayectoria competitiva y regresar a su devoción primera: la escalada. Su vida se convirtió en un mapa de cumbres conquistadas: Montblanc, Kilimanjaro, Aconcagua, Cotopaxi, Kosciuszko (Alpes australianos), Pirineos, Mauna Kea (Hawái), Montes Apalaches, Rocosas (Estados Unidos) o Elbrus (Cáucaso), el pico más alto de Europa y convirtiéndose en el primer andaluz en ascender.

Volvió incluso a los alrededores del Eiger, no con temor ni rencor, sino con una reverencia íntima: aquel gigante había sido su verdugo y su partera, la montaña donde dejó una vida y comenzó otra. “Contemplar esa pared me transporta a lo vivido, es un sentimiento personal y profundo. No tengo ninguna sensación de reproche, sigo apreciando su contundente belleza”, asevera.

En 2016, con 60 años, ascendió el Naranjo de Bulnes (Asturias). Allí incluso Álex Huber, leyenda de la escalada libre, reconoció en Miguel Ángel una fuerza que no puede medirse con músculos, sino con espíritu. Y aunque la artritis llegó años después a recordarle que el tiempo nunca deja de avanzar, él respondió como siempre: levantándose, recuperándose, volviendo al camino.

Hoy, sigue mirando a la montaña como a un antiguo amor. Sabe que en su verticalidad hay un misterio que lo acompañará siempre, un elixir que le renueva el pulso. Mientras la mente y el cuerpo se lo permitan, él seguirá avanzando hacia arriba, hacia la luz fría de las alturas, allí donde la vida siempre ha tenido más sentido.