Con las gafas bien apretadas y el cuerpo quieto, Anna María Peiró se sentaba sobre el poyete durante treinta segundos exactos. No hablaba, no miraba a nadie. Meditaba. Visualizaba la prueba. En ese silencio previo comenzaba la intimidación. Era su ritual, una manía convertida en seña de identidad, el gesto que le daba seguridad antes de lanzarse al agua y que la sostuvo durante una década instalada en la élite mundial de la natación. En los años ochenta, su nombre se repetía en los podios con la naturalidad de quien ha aprendido a ganar desde muy joven.

Fue una de las mejores nadadoras del mundo. En dos Juegos Paralímpicos conquistó diez medallas -ocho de oro y dos de bronce- y añadió otras veinte en campeonatos del mundo. Pero su biografía deportiva no cabe en una sola disciplina. Fue una deportista poliédrica: durante trece temporadas jugó al baloncesto en silla de ruedas en distintos equipos y también practicó el esquí acuático, con resultados destacados. Una vida entera vinculada al deporte, siempre desde la determinación.

La lucha comenzó pronto. Con apenas tres meses de vida, el virus de la poliomielitis atacó su sistema nervioso y dejó afectada su pierna izquierda. Desde entonces, cada avance fue una batalla ganada a base de brazadas de superación. Perdió el miedo al agua casi antes de ser consciente de él.

La natación por recomendación médica

“Los médicos recomendaron a mis padres la natación para mejorar los problemas de movilidad. Vivía en la modesta barriada del Raval y la piscina más cercana era la del CN Montjuic, así que allí empecé con tres años y luego continué con cursillos porque me enganchó. En el agua era donde mejor me desenvolvía”, relata.

Las mañanas eran para el colegio; las tardes, para la piscina. Salía de clase y se marchaba rauda hacia la pileta. En el CN Montjuïc era una niña más en un club convencional. “Siempre tuve suerte de sentirme integrada con el resto de los niños”, dice. El agua no distinguía diferencias y ella tampoco las sentía. Con 11 años descubrió el deporte adaptado y, apenas un año después, ya dejaba boquiabiertos a los presentes en el campeonato de España celebrado en Zaragoza.

“Casi no me dejan participar por mi edad, pero se me daba bien, logré buenos resultados ese año”, recuerda. Nadie imaginaba entonces el potencial de aquella niña pizpireta, de melena rubia, cuya única meta era divertirse en el agua junto a sus amigos. A los 16 años llegó el primer revés. Se quedó fuera de la selección española para los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980, en Países Bajos.

“No me dolió, había gente mejor, ahí estaba más centrada en mis estudios. Pero tras aquello decidí volcarme más en la natación, empecé a dedicarle más horas a los entrenamientos y di un salto importante, mi nivel no paró de crecer”, cuenta. Y creció. Sus virtudes eclosionaron con fuerza y durante tres años consecutivos coleccionó medallas en los campeonatos del mundo de Stoke Mandeville. En ese periodo empezó a alimentar un objetivo claro y ambicioso: subir al peldaño más alto del podio en unos Juegos Paralímpicos.

Cinco oros en Nueva York 1984

La primera oportunidad llegó en Nueva York, en 1984. Las expectativas eran altas y la barcelonesa no defraudó. En la piscina de la Universidad Hofstra firmó un recital inolvidable: cinco medallas de oro en 100 mariposa, 100 espalda, 200 estilos y los relevos 4×100 libre y 4×100 estilos, además de dos bronces en 100 braza y 100 libre. Siete medallas en una sola edición. La cosecha más nutrida lograda por un deportista español en unos mismos Juegos hasta la fecha.

“Es un orgullo que después de tantos años siga siendo la que más medallas ha conseguido en una misma edición. Pero me gustaría que alguien superase ese récord”, matiza. No fue sencillo. “Fue una competición dura porque tuve las pruebas muy seguidas, no me daba tiempo de salir del agua cuando tenía que volver para luchar por otra medalla. Esos logros eran la recompensa a tantas horas de trabajo”.

Aquellos Juegos fueron especiales por muchas razones. Anna María Peiró llevó la bandera española en el desfile de inauguración y recibió el saludo del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. “Sudé la gota gorda porque pesaba muchísimo, pero aguanté de pie. Y eso que casi me quedo sin ir porque al principio me dijeron que tenía que llevar falda y me negué, les dije que renunciaba a competir si me obligaban. Al final me dieron un traje de pantalón”, dice, todavía riendo.

En Seúl 1988 amplió su palmarés

Tras la cita neoyorquina, la inercia ganadora no se detuvo. Siguió creciendo, puliendo registros y ampliando su colección de medallas en campeonatos del mundo y de Europa. Sin embargo, el cuerpo y la mente también pidieron tregua. Decidió tomarse un año de relax porque, como reconoce, “estaba saturada y tenía algún problema personal”. El agua, siempre paciente, la esperó. Regresó con un objetivo claro: los Juegos de Seúl 1988. Y volvió a hacerlo a lo grande, conquistando tres preseas doradas en 100 libre, 400 libre y 100 espalda.

“No estaba al 100%, pero me fue bastante bien, hice buenas marcas y me llevé tres victorias. En aquellos Juegos fue la única vez en la que me hicieron sentir deportista de élite, nos trataron muy bien, compartimos las mismas instalaciones en las que días antes estuvieron los olímpicos y las gradas estaban llenas, nunca había nadado con tanto público. Lo que más me extrañaba era el firmar autógrafos, algo nuevo para mí”, recalca.

Tenía 26 años y atravesaba el mejor momento de su carrera, pero aun así decidió colgar el bañador. La decisión fue tan firme como meditada. “Trabajaba como funcionaria en la Generalitat de Cataluña, quería más tiempo para mí, no podía dedicarle tanto tiempo a la natación y seguir la misma rutina, así que lo dejé”, cuenta.

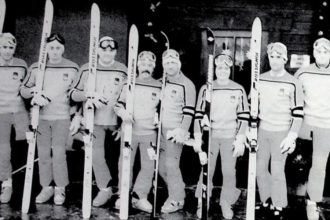

El esquí acuático y el baloncesto en silla

La piscina quedó atrás, pero no el deporte. Cambió el cloro por el esquí acuático, entrenando en el Canal Olímpico de Castelldefels y en el pantano de Sau, donde logró varias medallas en un Europeo celebrado en Manchester. Y poco después cambió también el agua por la madera de las canchas. En 1991 se enroló en el Club San Rafael de baloncesto en silla de ruedas y más tarde en el UNES Sant Feliu.

“Nunca había cogido un balón y quise probarlo para pasarlo bien, sin ninguna meta de llegar a competir. Pero se me dio bien y acabé jugando muchos años”. Al principio existía una Liga femenina y la Copa de la Reina, un trofeo que levantaron en varias ocasiones. Con el tiempo, la competición evolucionó y tuvieron que incorporarse a equipos mixtos, un nuevo reto que asumió con naturalidad.

Su progresión no pasó desapercibida. La pista le abrió las puertas de la selección española, con la que disputó el Europeo de 1997 en Madrid: “En ese campeonato, con Josep Sabaté como entrenador, vencimos a Israel y era el primer partido que ganaba España en su historia. Por desgracia, la selección desapareció justo después”. Continuó jugando hasta 2005, cuando vestía la camiseta del CEM L’Hospitalet. Entonces decidió parar para cuidar de sus padres, que habían enfermado.

La catalana observa hoy con satisfacción el presente del baloncesto femenino español en silla de ruedas, inmerso en una etapa dorada. “Es un orgullo y una satisfacción verlas entre las potencias mundiales, las primeras generaciones pusimos la base y ellas han continuado esa lucha, ahora están recogiendo los frutos”, apunta.

Con la finalidad de mantenerse en forma, retomó la natación en 2008, un año después de recibir la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Hoy, en el azul sereno de las piscinas Picornell, cada brazada salpica una hazaña, un recuerdo, una imagen de aquellos años gloriosos. Es la historia de una obrera del cloro y de la canasta, una mujer que edificó su éxito sobre el trabajo incansable, la perseverancia y una confianza descarada en sus propias posibilidades.