En el patio de un colegio de Álora (Málaga), encajado en la copa de una morera, un cubo de fregar se convirtió en la primera canasta de un genio. Allí, entre risas de infancia e ilusión, Antonio Henares empezó a escribir una de las historias más asombrosas del baloncesto español en silla de ruedas. Su puntería, afilada, natural, casi mágica, lo transformó en leyenda: más de 40 títulos, 257 partidos con la selección nacional y el honor de haber sido el máximo anotador en cinco Juegos Paralímpicos.

“Nadie me enseñó a lanzar, era algo innato, se me daba bien tirar. Todos mis compañeros me querían en sus equipos”, recuerda. La poliomielitis le atacó con apenas un año. Más de 30 operaciones dejaron su pierna derecha muy dañada, pero jamás lograron torcer su carácter. “En la escuela nunca tuve complejos ni me sentía diferente. Era uno más”, asegura con la serenidad de quien aprendió pronto a mirar hacia adelante.

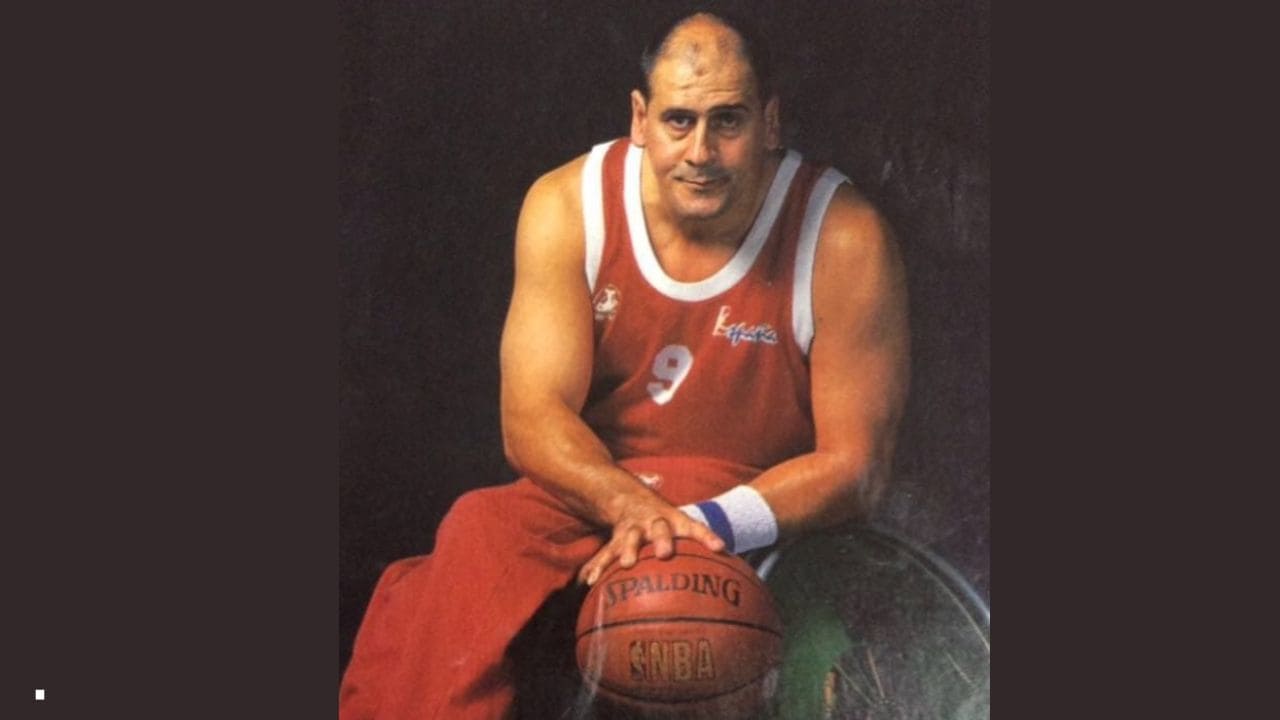

Su apodo, ‘El lápiz’, se lo ganó por su figura esbelta y aquella precisión quirúrgica desde cualquier punto de la cancha. Antes de ser el cañonero más temido del baloncesto en silla, probó fortuna en otros deportes: natación, atletismo -fue dos veces subcampeón nacional en lanzamiento de peso- y tenis de mesa. Pero el destino, y su instinto, lo empujaban siempre de nuevo hacia el aro.

Primeros años en el ADEMI de Málaga

En 1976, con apenas 20 años, Gaspar Anaya lo convenció para fundar el ADEMI de Málaga. “Gaspar era un mito. Aprendí mucho de él. Era vecino mío en la barriada de Huelin, y cuando me propuso crear un equipo, vi el cielo abierto”, explica. La aventura comenzó casi como un acto de fe: recorrían la ciudad en busca de jugadores y entrenaban en el Hospital Marítimo de Torremolinos, con sillas de ruedas prestadas del Hospital Carlos Haya que debían devolver cada noche.

El milagro no tardó en suceder. En solo cuatro meses, el ADEMI ascendió a la máxima categoría, y al año siguiente comenzó una hegemonía sin precedentes: diez ligas y nueve Copas del Rey consecutivas. “Éramos el ‘Dream Team’ de España. Éramos una familia, jóvenes ilusionados y disciplinados que jugábamos de memoria”, dice con orgullo.

Primer español profesional

Esa faceta de anotador insaciable y carácter competitivo descolló desde los primeros años. Cuando la muñeca de Henares entraba en fase de ignición era implacable en la cancha, un jugador cuya envergadura le hacía ser temido en la pintura y letal desde cualquier posición. Su talento no pasó desapercibido. En 1988, el Roma 12 italiano le ofreció un contrato de cinco millones de pesetas -unos 30.000 euros actuales- y así se convirtió en el primer español profesional del baloncesto en silla.

“Había jugadores en la ACB que no cobraban eso. Me fui con mi mujer y mis hijos. Me recibieron como una estrella. Las canchas se llenaban con 8.000 personas en cada partido, era otro nivel. Fueron tres años muy buenos, gané un ‘Scudetto’ y fuimos subcampeones de Europa”, rememora.

De vuelta en España, regresó al ADEMI para sumar dos ligas más, pasó por Melilla y recaló después en el Fundosa ONCE -hoy CD Ilunion-, donde vivió otra etapa gloriosa. “El club fichó a los mejores para ganarlo todo. Teníamos la base de la selección española y el mejor material. Con Diego de Paz, Manolo Rodríguez o Manuel Pérez Luna, los tres con los que mejor me he entendido en la cancha”, explica.

Con ellos conquistó diez ligas, siete Copas del Rey, una Copa Intercontinental y la Copa de Europa de 1997, el trofeo que más valora en su palmarés a nivel de clubes. Después llegaron nuevos destinos: Valladolid, Hercesa Alcalá, Amiivel, Dos Hermanas, Marbella… una ruta de pasión por el baloncesto que lo acompañó durante cuatro décadas.

25 años en la selección española

Durante un cuarto de siglo, Antonio Henares fue mucho más que un jugador, fue el latido de la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Una máquina de precisión anotadora, un gigante bajo los aros, un competidor voraz que desterró la palabra derrota de su vocabulario. Su museo personal se adorna con 257 internacionalidades, un bronce continental en París 1983, un oro en el Torneo Internacional de Stoke Mandeville 1985 -considerado el mundial de aquella época- y una plata europea en París 1995.

“Apenas llevaba ocho meses jugando cuando el entrenador José Barbero me convocó para el Europeo de Raalte, en Holanda. No me lo esperaba, esa noche no pude dormir”, recuerda. Aquel joven malagueño entraba, sin saberlo, en una aventura que lo llevaría por todas las canchas del mundo, entre alegrías, decepciones y alguna que otra penuria.

Los tiempos eran otros. “Los jugadores de hoy tienen becas, patrocinadores, sillas nuevas cada poco o concentraciones largas antes de un campeonato. En mis inicios teníamos que devolver la ropa o el chándal porque no había dinero. Hasta Barcelona 1992 no mejoró la situación y en Atlanta 1996 sí tuvimos una buena preparación”, explica.

El material tampoco ayudaba: “Cuando se rompían las sillas, las soldaban con placas de hierro. De pesar diez kilos pasaban a 25, costaba manejarlas. Rezábamos para no pinchar las ruedas, porque cambiar una tardaba minutos. Los estadounidenses, australianos, británicos o israelíes nos llevaban 15 años de ventaja en eso”.

El oro mundial de Stoke Mandeville

En ese largo viaje con la camiseta roja, Henares saboreó la gloria más de una vez. Sus dos preseas europeas y el oro en Stoke Mandeville, la cuna del movimiento paralímpico, lo confirman. “No está reconocido como un Mundial, se le quitó importancia porque Estados Unidos no se presentó por temas políticos, pero ganamos a potencias como Gran Bretaña o Australia. Nadie nos quitará que fuimos campeones del mundo”, reivindica.

El andaluz fue, además, el máximo anotador en los cinco Juegos Paralímpicos que disputó: Arnhem 1980, Stoke Mandeville 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. “No fue casualidad. Es difícil que se repita algo así, firmé promedios muy buenos”, comenta, aunque matiza que cambiaría ese galardón por una medalla paralímpica. Es la espinita que se le quedó clavada, casi lo único que le faltó.

De todos los Juegos, guarda un cariño especial por los de Barcelona. “Por la organización, por el cariño de la gente. Nos sentíamos estrellas, el pabellón siempre estaba lleno. A partir de ahí este deporte creció”, afirma. Aunque el diploma del octavo puesto dejó un sabor agridulce, conserva una anécdota graciosa: “Ante Gran Bretaña jugué con una camiseta blanca que me dejaron los ingleses porque la mía se me olvidó en la villa paralímpica. Los compañeros decían de broma que habíamos perdido porque ellos jugaban con seis”.

Cerca del podio paralímpico

Su cita más amarga llegó cuatro años después, en Atlanta. “El problema fue en semifinales. A Gran Bretaña le habíamos ganado en la fase de grupos y nos confiamos. Nos remontaron, y luego perdimos el bronce ante Estados Unidos. Australia fue campeona, y solo perdió un partido: contra nosotros, por 13 puntos. Una lástima porque rozamos la medalla”, lamenta.

Con el nuevo siglo llegaron los cambios. El relevo generacional lo apartó del equipo durante tres años. “Llegó Juan Bedia, del baloncesto a pie, y decidió renovar la selección. Me dolió mucho. Luego me rescató para un Europeo”, subraya. Su última aparición con España fue en 2005, dos años después de entrar en el libro Guinness de los récords al encestar 1.030 tiros libres en una hora con un 87% de acierto. Un registro tan descomunal como su carrera.

Desde entonces, sigue a la selección como un aficionado más, pero con el corazón de siempre. Así es Antonio Henares, una leyenda viva del baloncesto en silla, un hombre que, desde una morera en Álora hasta los mayores escenarios del mundo, nunca dejó de apuntar al aro.