Cuando la oscuridad del invierno descendía sobre Barcelona y la ciudad se recogía bajo su manto de niebla, un chapoteo solitario rompía el silencio de la noche. Era Bertrand de Five, un joven que desafiaba al frío y al destino. Enfundado en un bañador gastado, se lanzaba al agua de la piscina descubierta de los Hogares Mundet. Nadaba con furia, con la obstinación de quien no conoce la rendición, mientras las religiosas, apiadadas, le concedían unos pocos minutos para entrenar.

En aquel rincón de la ciudad, entre el eco de los rezos y el olor a cloro rancio, nació una historia de superación y coraje. Fue allí donde Bertrand empezó a forjar su leyenda: la de un ‘tritón’ indomable, hijo del esfuerzo y del agua fría. Las brazadas que daba en aquella piscina eran también golpes de resistencia, un pulso contra la adversidad. Cada metro recorrido era una victoria silenciosa sobre el dolor, la enfermedad y el abandono.

La poliomielitis, la epidemia que asoló a miles de niños en la España de los cincuenta y parte de los sesenta, le arrebató la fuerza de las piernas cuando apenas sabía andar. “Me afectó bastante. Tenía dificultad para caminar, durante mucho tiempo iba con muletas, hasta que finalmente tuve que recurrir a la silla de ruedas”, cuenta.

Pero el golpe más duro no vino de la enfermedad, sino de la vida misma. “A los 18 meses me dieron en adopción. Hasta los 18 años viví en los Hogares Mundet. Era un centro religioso de lujo para los pobres, teníamos de todo. Fui muy feliz allí, era una institución magnífica”, asegura.

El agua como terapia

Entre los muros de aquel complejo asistencial, donde convivían la caridad y la esperanza, trabajaba Juan Palau, precursor del deporte adaptado en España con el apoyo de Juan Antonio Samaranch. Fue él quien, con una visión adelantada a su tiempo, introdujo actividades deportivas como terapia rehabilitadora. Y fue allí, bajo su mirada, donde Bertrand descubrió que el agua no solo podía curar el cuerpo, sino también el alma.

“Me saqué el título de socorrista, algo impensable entonces, porque a las personas con discapacidad no nos dejaban. Pedro Cervera, waterpolista y campeón de España en salto de trampolín, se fijó en mí y me dijo que tenía futuro”, dice. Empezó a abrirse camino en las primeras competiciones nacionales, en Tarragona y Madrid, bajo el nombre de Olimpiada de la Esperanza. Con apenas 19 años fue seleccionado para los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968, aunque no pudo acudir. “Trabajaba como planchador en una empresa de confección. No me dejaron ir. Aquello me supo muy mal, pero tenía que ganarme el pan y pagar mi estancia en la Residencia Fábregas”, explica.

No se rindió. En los inviernos más duros, entrenaba solo, con el agua casi congelada, bajo la tenue luz de una farola. “Le caí bien a uno de los jefes de la policía de la Diputación de Barcelona, y me dejaban entrenar por las noches en Mundet. Me escoltaban dos agentes por si me ocurría algo. Incluso me traían sopa caliente para recuperarme, porque el agua estaba helada y sucia”, recalca.

Sin poder entrenar con personas sin discapacidad

A los 23 años consiguió un empleo en los talleres de Seat, pero ni siquiera entonces la vida fue generosa. “El club de natación de Seat entrenaba en la piscina Sant Jordi, pero no me dejaban porque decían que las personas con discapacidad éramos contagiosas. Me sentaba en la grada a mirar y lloraba muchas veces”, cuenta.

Sin embargo, su espíritu no conocía la derrota. “Los Jesuitas de Sarriá me cedieron la piscina del colegio Sant Ignasi por las noches. Me levantaba a las cuatro y media para ir a trabajar. Y cuando tenía turno de tarde, por las mañanas iba al Club Barceloneta y les robaba dos metros de piscina al equipo de waterpolo. Dormía muy poco. Cuando descansaba, me pasaba todo el día en la cama”, confiesa.

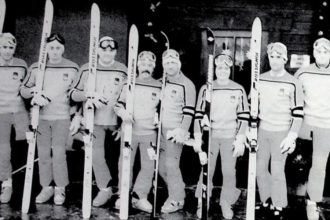

Su esfuerzo y perseverancia encontró recompensa en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972, donde conquistó dos medallas de plata en 50 metros libre y 75 metros estilos. “Fue la primera vez que se utilizaron paneles de cronometraje electrónico. Íbamos con una gran ilusión. Nos sentíamos deportistas. Nos habíamos sacrificado mucho para llegar hasta allí. En mi caso, tuve que poner dinero de mi bolsillo porque no nos pagaban nada”, apunta.

En los años siguientes, Bertrand acumuló más de cincuenta medallas y trofeos internacionales, fue campeón y récord mundial, y volvió a representar a España en los Juegos de Toronto 1976. “No fue fácil. Tuve que pedir dinero en la calle para pagar la residencia y los autobuses para ir a entrenar. Guillermo Cabezas, el primer presidente de la Federación Española de Deportes de Minusválidos, se portó genial y me ayudó de su propio bolsillo. La vida me enseñó a ingeniármelas y a buscar los recursos para superarme”, asevera.

Un oro a pesar de la fiebre

En Toronto alcanzó su cima. El nadador catalán volvió a demostrar su temple, su resistencia, su furia contenida en cada brazada. Pero aquella gesta estuvo a punto de no serlo: antes de competir, sufrió la picadura de un insecto en la mano, y poco después una fiebre alta lo dejó temblando. Nadó con el cuerpo ardiendo y el corazón encendido. Aun así, el agua fue su aliada. Logró una plata en 75 metros estilos y, desafiando al dolor y al cansancio, subió a lo más alto del podio con un oro en 50 metros libre.

“La gente se volcó con nosotros. Allí comprendí lo que era el voluntariado, por eso después me hice ‘boy scout’. Lo mejor de Toronto fue el compañerismo y la amistad. Lo peor fue el regreso a casa. Cuando aterrizamos en España, de broma le decía a mis compañeros que mirasen por la ventanilla, que seguro nos esperaban periodistas, bandas de música, autoridades… Pero no había nadie. No éramos nada para la sociedad”, lamenta.

Aquel desencanto fue el principio del adiós. Sin apoyo institucional ni recursos, Bertrand se vio obligado a dejar la competición poco después. La oportunidad de acudir a los Juegos de Arnhem, en Holanda en 1980, se desvaneció por un permiso laboral que nunca llegó. “Al final acabas decepcionado con todo. Es que ni siquiera podías quedarte con una prenda como recuerdo, teníamos que devolver toda la ropa, el bañador y hasta los calcetines a la federación”, confiesa. “Lo importante que te queda es el espíritu de superación, el sacrificio, las medallas, los viajes, las experiencias vividas y los amigos que hice gracias al deporte”, añade.

Portador de la antorcha de Barcelona 1992

Uno de los recuerdos que guarda con mayor ternura es la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Aquella noche luminosa, fue él quien portó la antorcha antes de que la flecha de Antonio Rebollo encendiera el pebetero. “Fue un momento inolvidable. Aún conservo la antorcha en casa, tiene un gran valor sentimental. Aquellos Juegos marcaron un antes y un después en el deporte”, dice.

El agua nunca dejó de acompañarlo. Durante treinta y cinco años ejerció de entrenador, formando a generaciones de nadadores que heredaron de él no solo técnica, sino también fortaleza interior. Entre ellos, Roger Vial, Jordi Pascual, Silvia Vives o Jordi Gotzens, medallistas en Barcelona. Y también Miguel Luque, ocho veces medallista paralímpico. “Empezó en baloncesto en silla de ruedas, en el club Hospital San Rafael que fundamos, pero le convencí para que se dedicara a la natación”, relata con una mezcla de orgullo y afecto.

Su compromiso con el deporte y la inclusión fue más allá de las piscinas. Entre 1995 y 2007 presidió la Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Después, fundó la Fundación Adapta2, una organización con escuelas con más de un centenar de jóvenes con todo tipo de discapacidades, en la que el objetivo es usar el deporte como herramienta para mejorar la autonomía personal y la integración social.

Bertrand de Five fue, y sigue siendo, un pionero. Su vida es un espejo en el que se reflejan la tenacidad y la esperanza. Aquel niño abandonado que se enfrentó al agua helada de los Hogares Mundet acabó convirtiéndose en símbolo de superación y dignidad. Porque incluso cuando el mundo le dio la espalda, él siguió nadando.