Cada vez que se lanzaba por las gélidas laderas blancas apenas distinguía una sombra que se deslizaba unos metros por delante. Era la de su guía, quien le iba cantando el trazado como un copiloto de rally, curva a curva, peligro a peligro. Eric Villalón lo seguía con fe absoluta, calcando cada gesto a una velocidad endiablada. En aquella oscuridad vibrante emergía su luz: la del osado y sagaz esquiador que acabaría convirtiéndose en uno de los deportistas españoles más laureados de la historia del esquí para ciegos.

Durante una década forjó un currículum excelso. Fue campeón del mundo, conquistó metales en competiciones internacionales y acumuló nueve medallas paralímpicas -cinco oros, tres platas y un bronce- repartidas entre los Juegos de Nagano 1998, Salt Lake City 2002 y Turín 2006.

Nació en Barcelona, pero creció en Girona, y prácticamente echó los dientes sobre la nieve. Sus padres, apasionados de la escalada y del esquí, hicieron de la montaña su segundo hogar. Las estaciones de La Cerdanya, La Molina, Les Neiges Catalanes del Pirineo francés y Font-Romeu fueron testigos de su infancia y del germen de una leyenda. Con apenas cuatro años se calzó por primera vez unas botas y unos diminutos esquís.

Deformación en el nervio óptico y la retina

La deformación congénita en el nervio óptico y en la retina con la que nació nunca fue un obstáculo para disfrutar del manto blanco y serpentearlo con decisión. “Tengo un 5% de visión, solo distingo colores, sombras y bultos grandes, ese es mi mundo. La imaginación es el mejor ojo, así que es mi cerebro el que completa con proyecciones lo que no veo”, explica.

Sus progenitores nunca optaron por la sobreprotección. Al contrario, le proporcionaron las herramientas necesarias para conquistar su autonomía desde pequeño. “Educar a un niño es un acto de valentía y mis padres optaron por el camino de la activación a través del acompañamiento. Confrontaba el peligro con ellos a mi lado, eso hizo enriquecer mi sistema neuronal”, asegura.

En casa no había diferencias: todos hacían lo mismo. “Ellos esquiaban y escalaban, y yo también. Hice atletismo, natación, montaba en bici e incluso jugué como portero de fútbol, aunque no veía la pelota. Me tropezaba o me caía, pero en vez de decirme que me dedicara a otra cosa, me animaron a hacerlo de otra forma. Era una cuestión de tiempo, de cambiar las reglas de aprendizaje. Gracias a ello llegué a deportista de alto rendimiento”.

No todo fue sencillo. Hubo límites impuestos por una discapacidad que a veces dolía más por lo que negaba que por lo que permitía. “Hubo momentos duros, como cuando mis amigos pasan de la bici a un ciclomotor y tú sabes que no podrás conducir una. También cuando quise ser bombero de rescate de alta montaña o estudiar medicina; me gustaba la microbiología de la alimentación, pero no podía dedicarme a ello y fue una frustración enorme. Tenía 17 años y me puse a vender cupones”, relata.

La ONCE le ofreció trabajo y, sobre todo, una oportunidad. Le animaron a prepararse como esquiador y Eric trasladó su afán de superación a las pistas. A los 22 años debutó en el Mundial de Lech, en Austria. “Hasta entonces esquiaba solo y mis amigos me servían de guía hasta que los adelantaba a todos y tenía que frenarme porque me quedaba sin referencia”, comenta.

En aquel Mundial le acompañó Ana Foix, quien le enseñó la biblia del esquí. “En la salida del descenso, que nunca lo había hecho, me preguntó si estaba nervioso. Le contesté que no. Tenía mi primer dorsal, era feliz, estaba en una nube. Me pegó un grito para que me concentrara y así me estrené”, recuerda.

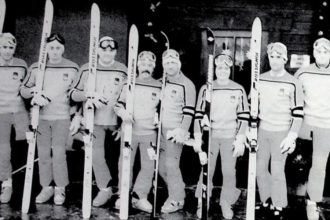

Aquel día, al ver en el podio a sus compañeros Juan Carlos Molina, Manuel Buendía y Magda Amo -con quienes compartió tantos momentos a lo largo de su trayectoria- tomó una decisión silenciosa que lo cambiaría todo: “Me dije que también quería lograr medallas y no verlo desde la barrera”.

Sus primeras medallas en la nieve

No tardó en descollar con las tablas. Su destreza, su intuición y una valentía poco común lo llevaron muy pronto a subir al podio. El primer aviso llegó en el Campeonato de Europa de Baqueira Beret en 1997, donde conquistó sus primeras preseas internacionales: tres platas, guiado por Josep María Vilamitjana. Aquel éxito fue el impulso definitivo para afrontar el mayor reto hasta entonces, los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998.

“Nunca había viajado más allá de Mallorca, era algo nuevo. Iba sin ningún tipo de pretensión, sin estrés ni ataduras. Estaba muy relajado, no tenía presión, pero no iba a Japón de vacaciones, quería arriesgar”, cuenta. Y lo hizo. En la nieve nipona protagonizó un debut inesperado y deslumbrante, colgándose tres oros en supergigante, slalom y gigante. Allí comenzó a forjarse su mito.

Fue bautizado como el Hermann Maier paralímpico. La comparación no era casual. Aquel invierno, el esquiador austríaco -considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos- había sobrevivido a una caída brutal para después proclamarse doble campeón olímpico. A Eric le sucedió algo similar.

“En el descenso, que era como entrar en una habitación a oscuras, pero a más de 100 kilómetros por hora, me pegué un batacazo, salí despedido por encima de la red de protección y quedé clavado con los esquís cruzados”, narra. El golpe fue durísimo. Al día siguiente, con un tremendo dolor en la tibia, ganó el supergigante. Luego llegó la victoria en el gigante y, por último, en slalom, en el que creían que habían sido plata porque su guía se equivocó al ver los resultados y los periodistas fueron los que les informaron de su triunfo.

Un gran botín previo a los Juegos de 2002

Aquella gesta no sació su ambición. Su voracidad competitiva no tuvo techo y en el siguiente ciclo paralímpico continuó devorando medallas en cada cumbre nevada que pisaba, esta vez guiado por Pere Comet. El botín previo a los Juegos de Salt Lake City 2002 fue imponente: un oro y un bronce en el Mundial de Eslovaquia 1999, una plata en el Mundial de Snowbasin (Estados Unidos) 2001 y numerosos metales en pruebas de Copa del Mundo y de Europa.

“La falta de presupuesto nos impidió ganar más. El deporte paralímpico crecía, éramos buldócer abriendo caminos hacia un futuro mejor, pero no teníamos el reconocimiento que merecíamos y eso agotaba. Aunque luego en la competición te motivabas, los jóvenes te miraban como ejemplo, así que no había que bajar los brazos”, explica.

En ese camino apareció una nueva generación. Uno de aquellos jóvenes que irrumpió con fuerza fue Jon Santacana. “Fue un gustazo coincidir con él, era un gran compañero y muy buen adversario en la pista. Cuando te rodeas de los mejores rivales, las expectativas y el nivel suben. Tuve grandes aprendizajes de ellos”, afirma. En Salt Lake City volvió a brillar con luz propia: dos oros en slalom y gigante y dos platas en descenso y supergigante. “La competencia era astronómica y revalidé lo de Nagano; eso sí, en cada prueba tuvimos que salir a morir para subir al podio”, asegura.

Tras aquellos Juegos, volvió a cambiar de guía y Hodei Yurrita se convirtió en su nuevo lazarillo. Juntos alcanzaron el cénit en el Mundial de Austria 2004, donde Eric reinó con autoridad absoluta al conquistar cuatro oros. No fue un camino sencillo. A principios de aquel año había sufrido una lesión de hombro y decidió posponer la operación para poder competir: “Los fisios hicieron un gran trabajo para que el hombro no se saliera de su sitio y todo fue perfecto. Llegué al punto más álgido de mi carrera, gané en las cuatro disciplinas”.

Sin embargo, el desgaste no era solo físico. “Seguíamos cumpliendo, pero a nivel burocrático y de ayudas, España nos fallaba. El apoyo que recibían los deportistas de otros países subía como la espuma y mantener el nivel era complicado. No llegas a final de mes y te cuestionas si vale la pena continuar, nos quemó mucho”, lamenta.

Turín 2006, un broche a su gran carrera

Encarar los Juegos Paralímpicos de Turín 2006 fue, para Eric Villalón, una travesía tan exigente como cualquiera de sus descensos más extremos. Llegaba castigado por el cuerpo y por la cabeza. “Los dos últimos años fueron duros, tuve lesiones de espalda y de rodilla. Fue un reto a nivel personal y deportivo, te consideraban amateur, pero te pedían que rindieras como un profesional”, dice. A ello se sumó la presión añadida por la lesión de Jon Santacana, que concentró sobre él todas las expectativas del equipo español: “El estrés fue brutal, no quería ser el centro de atención, tenía ganas de dejarlo”.

Consciente de que estaba afrontando sus últimas curvas en la alta competición, se conjuró con Hodei Yurrita para exprimir hasta la última gota de energía. El esfuerzo tuvo recompensa: una medalla de plata en slalom y un bronce en gigante pusieron cifras a una despedida cargada de emoción.

“Superar lo de Turín fue lo más bestia a nivel emocional en mi vida. Salvamos los muebles”, reconoce. El balance fue una mezcla de lucha y resistencia extrema. “En descenso fuimos sextos, en supergigante lo bordamos hasta el último tramo, en el que volé y quedamos cuartos”. A la vieja usanza, persiguiendo sombras y guiado a grito pelado, el gigante dejó un bronce tan sufrido como celebrado.

“Y en slalom, que sabíamos que era nuestra última prueba, lo dimos todo para lograr la plata. Fue una gran despedida, el broche final perfecto. Creo que representé bien a España en todos esos años, estoy muy orgulloso de mi etapa como esquiador”, asevera.

Balance de su trayectoria como esquiador

En su balance vital, Eric no concibe aquella década en la élite sin las cuatro figuras que fueron sus ojos sobre la nieve. “Ana Foix fue la raíz, el catalizador que hizo que me enganchase a este mundo. Josep María Vilamitjana me enseñó a competir y a divertirme fuera y dentro de la pista. Con Pere Comet, que era fisioterapeuta, aprendí todo lo relacionado con el cuerpo, las inercias, las angulaciones, cómo situarte en los esquís para no lesionarte, cómo cuidarte y cómo caer y no rendirte”.

Y reserva un lugar especial para su último guía: “Hodei Yurrita sacó lo mejor de mí. Él tenía 18 años y muchas inquietudes, era un tipo cañero que me vino genial. Nos complementamos a la perfección y supo estrujar lo que había aprendido anteriormente para llevarlo al punto máximo”.

Tras cerrar su etapa paralímpica, siguió ligado a la nieve desde otros ángulos. Trabajó como profesor de esquí en La Molina y como técnico de deportes de invierno en el Consell Comarcal de la Cerdanya. Pero su espíritu inconformista aún guardaba un desafío mayúsculo. En 2009 formó parte, junto a Xavier Valbuena y Jesús Noriega, de la expedición Polo Sur Sin Límites, una de las aventuras más extremas de su vida.

“Habíamos recibido un curso sobre supervivencia polar de Ramón Larramendi e Ignacio Oficialdegui, que fueron nuestros guías. Lo preparamos física y psicológicamente durante año y medio, metidos en frigoríficos y con entrenos en el hielo de Groenlandia”, relata. Durante doce días en la Antártida soportó temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero y vientos de 300 kilómetros por hora, arrastrando un trineo con 60 kilos de material. A ello se sumó una gastritis severa en los primeros compases de la travesía: “Pasé tres días vomitando, sin comer ni beber nada. Ya era un tirillas y encima perdí 10 kilos”.

Fueron momentos límite, pero también reveladores. “Vivimos situaciones límites, pero entre todos lo conseguimos. Fue una locura y un sueño cumplido. Me ayudó a escalar peldaños en la vida y demostramos que si queremos, podemos”, apostilla un esquiador que persiguió sombras a más de 100 kilómetros por hora y que, con perseverancia y un esfuerzo titánico, construyó la figura de un campeón que nunca dejó de mirar más allá de lo visible.