En la memoria de Eugenio Jiménez (Madrid, 1961) aún persiste el olor del linimento Sloan, aquel ungüento centenario que impregnaba su piel de niño como una segunda identidad. El aceite medicinal era el preludio de los masajes que su padre le aplicaba con paciencia espartana, tratando de domar las secuelas que la poliomielitis había dejado en su pequeño cuerpo: piernas, pelvis y abdomen marcados por una atrofia temprana, como si la vida hubiera decidido examinar su fortaleza demasiado pronto.

“Mi madre me contó que pasé varios días muy grave, con fiebre alta”, relata. Con apenas dos años, Eugenio ya conocía más salas de hospital que parques infantiles. Pero fue en una piscina donde descubrió un refugio inesperado. El agua, tibia y silenciosa, parecía renunciar a la lógica de la tierra firme: allí no había cojera ni límites, solo un niño que flotaba libre, sin dolor.

En el Parque Móvil Ministerial de Madrid, un fisioterapeuta cubano, Augusto Pila, lo guiaba entre ejercicios y brazadas. Poco después, en la piscina del Club Miami, llegó la revelación. Eugenio no solo se sentía mejor en el agua, sino que brillaba. Su instinto natural, casi animal, lo acercaba al imaginario del héroe que admiraba: Johnny Weissmüller, el Tarzán cinematográfico que también había conocido la polio antes de ser campeón olímpico en 1924 y 1928.

“Era el único lugar donde mis limitaciones desaparecían”, recuerda. Y aquella libertad lo empujó a lanzarse desde trampolines que provocaban los gritos alarmados de las bañistas. Su madre, acostumbrada a la audacia de su hijo, las tranquilizaba mientras Eugenio caía al agua como un explorador sin miedo. Nunca lo sobreprotegieron. Nunca le cerraron las alas.

Marginación en sus inicios

La niñez avanzó entre trofeos tempranos -el primero con cinco años- y obstáculos inesperados. Una operación fallida lo dejó peor de lo que estaba, con aparatos ortopédicos por una mayor atrofia. “Fui una cobaya humana para aquel cirujano que convenció a mis padres. Todo salió mal”, dice sin rencor. Aquello obligó a la familia a mudarse a Valencia, en busca del mar y de algas que, según los médicos, podrían ayudarle.

A los nueve años conoció el sabor amargo de la marginación. El Club Ferca San José lo aceptó a regañadientes, solo porque su hermana era una nadadora prometedora. “Mi padre les puso contra la espada y la pared, si querían que ella entrenase, a mí también tenían que dejarme. Eran tiempos difíciles para los niños con discapacidad, no fui bien recibido, me hacían sentir mal y era un estorbo”, lamenta.

Allí, como un extraño entre iguales, Eugenio se aferró a lo único que nadie podía arrebatarle: su constancia. Lo llamaban “el machaca” por la forma en que absorbía cada indicación del entrenador dirigida, en realidad, a los demás. Aprendió escuchando, observando, repitiendo. Forjándose.

Salto a la natación adaptada

El salto a la natación adaptada lo dio en 1974. A los 13 años, en el Campeonato de España de Zaragoza, ganó sus primeras medallas. “Fue una inclusión a la inversa, un choque grande porque nunca había visto a gente con discapacidad tan severa. Me impactó mucho porque en el fondo era deporte segregado, pero se me encendió una lucecita en mi interior y decidí continuar porque creía que podría aportar mi granito de arena”, dice.

En 1977 debutó internacionalmente y dos años después conquistó el título mundial de 100 metros espalda con récord incluido, en Stoke Mandeville. Allí conoció al doctor Ludwig Guttmann, el visionario que sembró la semilla de los Juegos Paralímpicos. “Falleció meses después, sin ver cumplido su sueño de que Moscú acogiese los Juegos de 1980”, recuerda Eugenio.

La urgencia trasladó aquellos Juegos a Arnhem, y fue allí donde el ‘Tarzán’ español alcanzó uno de sus mayores triunfos: un oro en 50 mariposa, la única medalla dorada de España en esa cita. La victoria llegó tras superar, por apenas una uña, al polaco Machowczyk, su rival y amigo. Hizo récord paralímpico y mundial. “Al salir de la piscina, el presidente de la Federación Española, Guillermo Cabezas, amputado de una pierna, salió corriendo, soltó sus muletas y dando un brinco se abalanzó sobre mí. Es un recuerdo inolvidable”, confiesa. También ganó una plata en 100 espalda y un bronce en 200 estilos.

Oro y récord mundial

Después llegaron más medallas, más mundiales, más Juegos. Un palmarés que se fue construyendo con la misma disciplina férrea de aquel niño que aprendió a escuchar detrás de la línea de flotación. En el Europeo de París en 1983 volvió a golpear la superficie con la determinación de siempre y salió coronado con un oro que abrillantó aún más su trayectoria.

Nueva York 1984, sus segundos Juegos, fue otra estación clave, una ciudad que lo recibió con el ruido ensordecedor de una ambición preparada a base de disciplina monástica. “Vivía en la piscina”, recuerda con naturalidad. Tres sesiones diarias, 20.000 metros nadados como quien recita una oración. Y aun con la escoliosis que padecía, regresó a lo más alto del podio: oro en los 100 metros espalda y un doble récord, paralímpico y mundial. La consagración definitiva del niño que un día solo buscaba flotar.

Aquel punto de madurez deportiva abrió paso a un nuevo rol. Eugenio decidió repartir su tiempo entre la competición y el aprendizaje de otros. En el Club Natación Olympic Dom Bosco tomó las riendas del equipo absoluto y se convirtió en maestro de grandes nadadores como Vicente Blanes, Enrique Ferrero o Juanjo Romero. Al mismo tiempo, junto a Pilar Javaloyas y la doctora Adoración Ortiz, impulsó la Asociación Valenciana de Natación en la piscina de rehabilitación del Hospital La Fe, donde empezaron a despuntar futuras figuras paralímpicas: Pedro Úbeda, Paco Sabater, José Vaquerizo, Ricardo Ten, Vicente Gil…

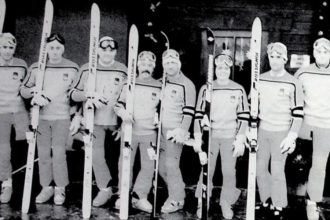

Su último capítulo como nadador llegó en los Juegos de Seúl 1988, escenario de un salto histórico para el deporte paralímpico español. Allí obtuvo un oro más, esta vez en los relevos 4×100 estilos junto a Alberto Gómez, Jordi Gotzens y Juan Carlos Castañé. “La ONCE entró con dinero y España dio un salto importante en el medallero”, recuerda. Por primera vez competían en las mismas instalaciones que los atletas olímpicos, lo que daba al evento una magnitud nueva. “La inauguración en el estadio, con 120.000 personas. Y en la piscina, más de 20.000 espectadores. Corea se volcó. Nunca firmé tantos autógrafos”, comenta.

Tras aquel baño de gloria, Eugenio dejó atrás el traje de competición y escogió un camino aún más transformador: el del compromiso social. En 1992 fundó la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), desde donde trabajó durante casi dos décadas con personas con discapacidad y riesgo de exclusión. “Empezamos de forma precaria, pero con mucha ilusión y entrega. Desarrollamos un trabajo ejemplar mediante la promoción del deporte. Nuestro modelo cautivó. Incluso nos dieron el Trofeo Olimpia de los Premios Nacionales del Deporte”, afirma. Entre medallas, récords y victorias, aquel proyecto nacido sin focos ni ruido es el que más orgullo le provoca.