Cada tarde, cuando corría sin rumbo fijo con los amigos por las calles del barrio granadino de Carretera de la Sierra, Juan Carlos Molina alzaba la vista y allí estaba, imponente y silencioso, el macizo montañoso que parecía vigilar su infancia. Sierra Nevada quedaba a escasos kilómetros de casa, tan cerca que formaba parte del paisaje cotidiano, pero tan lejana todavía de su destino. No fue hasta los 16 años cuando se calzó por primera vez unos esquís y comenzó a escribir, casi sin saberlo, una de las historias más singulares del deporte paralímpico español.

En aquellas laderas se forjó un deportista bravo y audaz, capaz de lanzarse colina abajo a 100 kilómetros por hora, a ciegas, sorteando obstáculos y ejecutando saltos guiado únicamente por la voz y los gestos de quien iba delante. La nieve fue su escuela de carácter, el lugar donde templó una tenacidad que más tarde también se abriría camino sobre el asfalto, a golpe de pedales.

Ostenta un honor reservado a muy pocos: es uno de los tres españoles -junto a Miguel Ángel Pérez Tello y Magda Amo- que han competido tanto en Juegos Paralímpicos de invierno como de verano. Como ciclista, conquistó el bronce en Barcelona 1992; como esquiador, subió a lo más alto del podio con un oro y un bronce en Lillehammer 1994 y volvió a colgarse el oro en Nagano 1998. Un palmarés labrado desde la convicción más íntima.

Con retinosis pigmentaria

“Nunca me he puesto barreras, al menos para las cosas que me gustaban, siempre lo he intentado”, afirma con la misma determinación con la que aprendió a esquivar las barreras que la vida le fue colocando tras el diagnóstico de retinosis pigmentaria.

Los primeros síntomas llegaron pronto, aunque entonces no supo interpretarlos. “De pequeño, cuando jugaba al fútbol no veía a los compañeros que venían por los lados y tropezaba mucho, pero lo achacaba a que era más torpe o despistado”, recuerda. Fue poco antes de hacer el servicio militar cuando su madre insistió en que algo no iba bien. “Por la noche perdía visión nocturna, si iba por un sitio oscuro tenía que ir acompañado. Me realizaron unas pruebas y, efectivamente, había perdido parte del campo visual, algo que ha ido empeorando con los años, tengo menos de un 10% de visión en ambos ojos”, cuenta.

No hizo la mili, aunque la historia tiene su matiz irónico. “Me dieron la tarjeta blanca porque me alisté voluntario”, dice entre risas. Tenía 17 años cuando decidió afiliarse a la ONCE, un paso que describe como la entrada a “un mundo nuevo”. En la delegación de Granada se cruzó con Pedro Morillo, que reclutaba jóvenes para la sección de ciclismo. Le propuso montar en tándem. Molina, fiel a su carácter, no lo dudó y aceptó el reto.

Debut en unos Juegos Paralímpicos

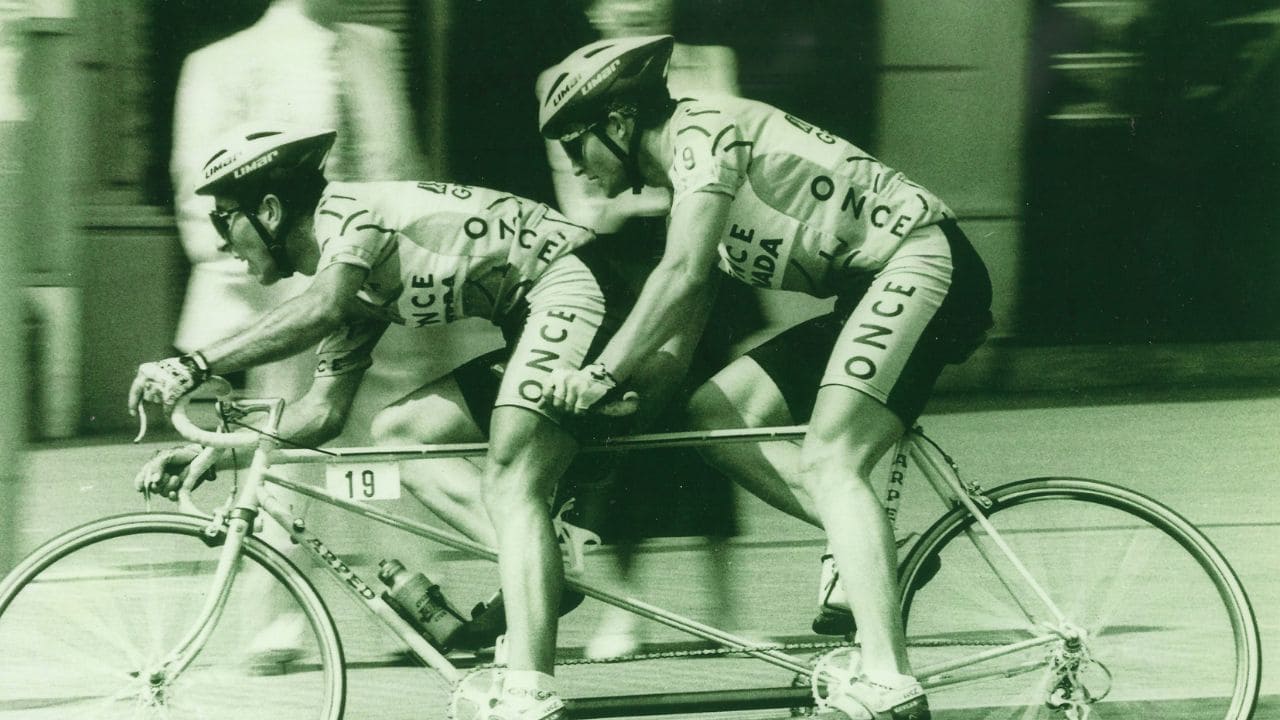

Todo ocurrió a una velocidad vertiginosa. Empezó a finales de 1991 y apenas un año después, en su debut en el Campeonato de España, ya saboreaba el éxito: oro en la contrarreloj por equipos junto a su paisana Belén Pérez y plata en la prueba en ruta, guiado por José Espigares. “Fue en mi ciudad, estaba arropado por mis familiares y amigos, es una de las carreras que más cariño le tengo”, confiesa. Aquellos resultados fueron el aval que le abrió las puertas de una selección española aún imberbe, la que acudiría a los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992.

“No me lo creía, jamás lo hubiese soñado porque no me dio tiempo a pensar en ello”, rememora. Barcelona fue para él un impacto vital. “Fue una experiencia inolvidable, espectacular y única. Lo que más me sorprendió fue ver a tantas personas con discapacidades tan diferentes que dejaban a un lado sus limitaciones. Eso me hizo crecer mucho como persona”, añade.

La antesala de la gran cita no estuvo exenta de sobresaltos. Poco antes de viajar, su guía se fracturó la clavícula y la ONCE le asignó como piloto al vallisoletano José Santiago. Apenas tuvieron unas semanas para entenderse, pero la conexión fue inmediata. “Nos compenetramos muy rápido, desde el principio hubo química, éramos muy cercanos y nos llevamos genial. ‘Josito’ me manejó muy bien emocionalmente, me ayudó, me motivó y me transmitió positividad, por eso el resultado fue fantástico”, cuenta.

Bronce en la ruta en Barcelona 1992

En la Ciudad Condal, la joven dupla española firmó una carrera exigente. Rodaron durante medio recorrido en solitario y lograron alcanzar el bronce en la prueba en ruta. “Fue una carrera compleja, luchamos mucho para mantener la posición”, relata Molina, sin ocultar la dureza del esfuerzo. Incluso hubo un momento crítico: “Lo pasé mal porque había tomado café para estar más despierto y me afectó, me revolvió el estómago y tuve que parar para vomitar”.

Tras la resaca emocional de Barcelona, el andaluz continuó pedaleando con la misma voracidad con la que había aprendido a esquiar colinas abajo. Se asentó junto a Rafael Turatti como guía y, con él, volvió a saborear el podio en distintas pruebas del calendario nacional. En el plano internacional, sin embargo, la fortuna fue más esquiva.

En el Mundial de Bélgica de 1994, cuando llegaban en un buen momento de forma, un contratiempo mecánico truncó sus aspiraciones. “Sufrimos un pinchazo y no pudimos reaccionar, una pena porque estábamos en forma para lograr medalla”, recuerda con la serenidad que dan los años. La recompensa sí llegó en 1995, en Altenstadt (Alemania), donde se colgó el bronce en la contrarreloj del Campeonato de Europa.

Los Juegos de Atlanta 1996 marcaron un punto de inflexión. Allí cambiaron la carretera por el velódromo y el tándem español no encontró las mejores sensaciones en la persecución, que cerraron en la 16ª posición. Aquel resultado fue la señal definitiva. Juan Carlos decidió bajarse de la bicicleta y concentrar todas sus energías en el esquí alpino, una disciplina que ya practicaba desde 1990 y en la que intuía que aún tenía mucho que decir.

No fue un camino sencillo. La nieve, durante años, había estado ligada al miedo. “Cuando era niño iba a Sierra Nevada para tirarme en trineo, pero un tío mío falleció allí y mi padre, que trabajaba en la estación, perdió la alegría por la nieve. Nunca nos promovió subir, no quería que practicásemos deportes de invierno”, explica. Todo cambió al cumplir los 16, cuando su amigo Víctor le puso unos esquís por primera vez. “Al final comprendí que el esquí me hacía sentir feliz y libre”, subraya.

Los resultados no tardaron en acompañar a esa sensación: en su primer año de competición conquistó dos platas en el Campeonato de España de Baqueira Beret, una en alpino y otra en fondo; al año siguiente, en el mismo escenario, transformó ambas en oros.

Idilio con los Juegos de invierno

Aquel despegue fue el preludio de su idilio con los llamados ‘Juegos Blancos’. En Lillehammer 1994, junto a Joan Solá, firmó una actuación memorable. En el descenso se colgó el oro tras aventajar en más de un segundo al gran favorito, el francés Stéphane Saas.

“Rompimos los moldes de lo que venía siendo habitual, el francés lo ganaba todo, no había manera de vencerle. Y eso que con Joan solo tuve antes un par de concentraciones; nos aclimatamos pronto y nos coordinamos muy bien. La pista tenía una pendiente con un grado de dificultad muy alto y ese día salimos volando, pero por suerte encauzamos el desnivel con destreza y nos llevamos la victoria”, rememora.

Dos días después añadió un bronce en supergigante, aunque no pudo evitar la caída en el slalom y fue descalificado en el gigante. Eran tiempos sin auriculares ni micrófonos. Todo dependía de la voz, de los gestos y de la confianza absoluta. “Me hacían gestos con los brazos y, como los copilotos de rally, me iban cantando las curvas, los giros, los saltos… No quedaba otra que tener mucha confianza en ellos para no darte un buen tortazo”, explica.

Último ciclo paralímpico en la nieve

En el siguiente ciclo paralímpico su compañero pasó a ser José Luis Alejo, futuro referente del esquí español desde el banquillo. “Correr con él era increíble, nos entendíamos, teníamos una buena relación de amistad”, apunta. Durante cuatro años trazaron sobre la nieve una sincronización casi perfecta, una sociedad que se tradujo en medallas.

En el Mundial de 1996, en Lech (Austria), alcanzaron el oro en descenso y supergigante. En el Europeo de 1997, en Baqueira, sumaron tres títulos continentales y, además, vivieron una experiencia inesperada. “Mi guía contactó con el programa de televisión ‘Sorpresa, sorpresa’ porque uno de mis deseos era montarme en un bobsleigh e ir a más de 120 kilómetros por hora por esos tubos de hielo. Y nos invitaron una semana a St. Moritz; fue una pasada, una experiencia maravillosa que siempre le agradeceré”, relata con una sonrisa que aún se intuye en la voz.

Así llegó lanzado a Nagano 1998, sus cuartos Juegos Paralímpicos y los segundos sobre nieve. En los Alpes japoneses volvió a demostrar su talento al revalidar el oro en el descenso. “Esquiamos muy rápido y limpio, fue una prueba bonita que nunca olvidaré”, comenta. La cara amarga apareció en el gigante, donde sufrió la única lesión de su carrera: una caída que dañó los ligamentos laterales de su rodilla derecha. “Fue mi última medalla como deportista, ahí dejé de competir”, afirma sin dramatismo.

La vida tomó entonces otros derroteros. Tras casarse, se trasladó a Cádiz con su mujer, Toñi, y ejerció durante tres años como fisioterapeuta. Más tarde regresó a la ONCE, primero como animador sociocultural y después como director en Torremolinos y jefe del departamento de juegos en Málaga.

El deporte nunca desapareció, solo cambió de escenario. Siguió practicándolo a nivel familiar. Juan Carlos Molina concluye con la serenidad de quien sabe que su huella ya está marcada: “Estoy muy satisfecho por haber aportado mi granito de arena a la historia del deporte español para ciegos”. Un ejemplo de fuerza y tesón, sobre la nieve o sobre la carretera.