En la tarde luminosa del 31 de julio de 1992, mientras en el tatami del Palau Blaugrana Miriam Blasco se coronaba como la primera mujer española campeona olímpica de judo, Juan Damián Matos seguía el combate pegado al televisor. Cada movimiento, cada agarre, cada respiración parecía marcarle el pulso. Era su compañera de entrenamientos, y verla subir a lo más alto del podio encendió en él una certeza silenciosa: su sueño también estaba al alcance de sus manos.

Cuarenta y tres días más tarde, en el mismo escenario, convertiría esa intuición en una verdad incontestable: el primer oro paralímpico del judo español para ciegos. Nacido en Brahojos de Medina, en Valladolid, Juan Damián llegó al mundo con glaucoma y cataratas, una lotería genética que quiso repartir su destino entre hermanos. Tres de ellos ciegos, dos no.

“Mis padres me llevaron a la prestigiosa Clínica Barraquer de Barcelona, en la que me operaron y recuperé algo la vista”, recuerda. Aquel hilo de luz, sin embargo, se rompió a los siete años, cuando un desprendimiento de retina sumió su mundo en una oscuridad definitiva. Pero para él, nunca fue un obstáculo. Recorrió colegios de la ONCE en Pontevedra, Sevilla y Madrid, jugó, corrió y peleó como cualquier niño. “De pequeño era tan cabrito como el resto, me sentía muy integrado”, dice sin perder la sonrisa. En su pueblo es el único sitio en el que camina sin bastón: conoce sus calles como quien acaricia la palma de su mano.

Dos décadas en fútbol para ciegos

La vida deportiva de Juan Damián no comenzó sobre el tatami, sino perseguido por el sonido inquieto de un balón de fútbol para ciegos. Durante veinte años vistió las camisetas de Alicante, Barcelona y Madrid, sumando títulos nacionales. “Odiaba correr, pero no hacerlo detrás de una pelota”, rememora. Era potencia, un ala incansable que, pegado a la valla que delimita el terreno de juego, subía y bajaba la banda. También probó la libertad del tándem en un épico Barcelona-Madrid en siete días organizado por la ONCE, un experimento deportivo irrepetible. Pero el destino le aguardaba en un tatami.

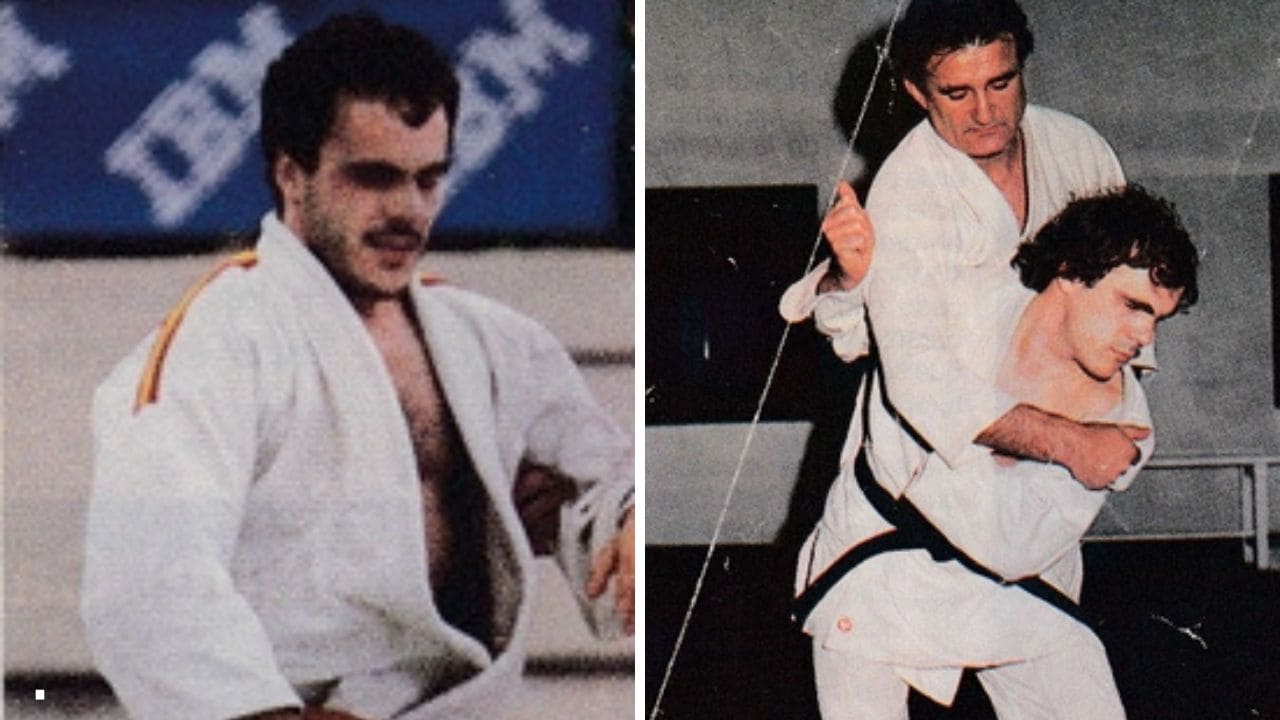

Tenía 18 años cuando un amigo le sugirió que probara el judo. Estudiaba Derecho en la Universidad de Valladolid y, sin miedo a lo desconocido, se presentó en el dojo de la Escuela de Enfermería. Allí, bajo la tutela de Lucio Calvo, descubrió un universo en el que el tacto era un idioma y los movimientos, una conversación.

“Me dieron un kimono para alguien de 1,80 metros y 110 kilos. Yo medía 1,65 y pesaba 60. Me bailaba, me pisaba el pantalón…”, dice riendo. Su sueño inicial no era competir, sino ser cinturón negro. Pero el destino tenía otra idea. En 1984 se presentó en el campeonato de Castilla y León, donde ganó la plata. “Era el único que no veía y me di cuenta de que no se me daba tan mal”, afirma.

Campeón de Europa en su debut

Su primera gran explosión deportiva llegó en Barcelona, adonde se trasladó por trabajo. De la mano del legendario Henri Birnbaum, uno de los pioneros del judo español, su talento se afinó como acero bajo martillo. El debut internacional no pudo ser más rotundo: oro en -65 kilos en el Europeo de Manchester de 1989.

“Aún no se había celebrado ni un campeonato de España y José Luis de Frutos -diploma olímpico en Montreal 1976- formó una selección y nos llevó. En mi primer combate le marqué un ippon a un francés. Era muy avispado y atrevido, eso me hizo ganar el torneo”, explica. Al año siguiente, bronce en el primer Mundial en Assen. En 1991, doblete dorado en Cerdeña: Copa del Mundo y Europeo.

“Esos años fueron increíbles. Llevaba el judo en la sangre, le echaba muchas horas y me gustaba buscar la perfección. En la competición me crecía y destacaba por la velocidad en la entrada, los ataques eran muy rápidos y explosivos, y por la resistencia, aguantaba los combates hasta el final, era duro de roer”, recalca.

Sergio Cardell, su entrenador

Ya entrenaba con Sergio Cardell, técnico meticuloso y creativo, en el Judo Club Alicante. “Con él llegó aire fresco, trajo un nuevo sistema de trabajo. Era muy jovial, metódico y disciplinado. Me enseñó a hacer saltos mortales o volteretas laterales”, rememora.

Barcelona 1992 se convirtió en una cuenta atrás emocional. Cardell murió en un accidente de moto en julio de ese mismo año. “Fue duro para todos”, confiesa Juan Damián. Llegar a los Juegos con esa ausencia clavada en el corazón le exigió temple. Pero también lo empujó la imagen reciente de Miriam Blasco levantando el oro, una inyección de moral que él transformó en determinación.

El desfile inaugural en Montjuic, los voluntarios entregados, el silencio reverencial antes de que Antonio Rebollo encendiera el pebetero… “Es un recuerdo único. Jamás lo olvidaré”, dice. Él competía el penúltimo día, encerrado en una burbuja de concentración: “Estaba como un toro”. Y allí, frente a los mejores del mundo, consciente de que España lo miraba, desplegó su judo: explosivo, resistente, astuto. Un judo que había aprendido a sentir más que a ver.

El oro de Barcelona 1992

El día señalado, con el Palau Blaugrana vibrando, Juan Damián Matos salió al tatami con la serenidad imperturbable de quienes conocen la hondura de su propio destino. Apenas necesitó 25 segundos para derribar al estadounidense Winford Haynes con un ippon limpio. Después llegaron el británico Michael Murch y el ruso Akhmed Gazimagomedov, y ambos cayeron ante su judo afilado, ese que nacía de la intuición, del tacto y de un instinto entrenado en la oscuridad.

En la final le esperaba el japonés Shinichi Ishizue, un rival que había fulminado todos sus combates en seis segundos, como un relámpago. Y, aun así, Matos no tembló. Ishizue le marcó un yuko que pudo haber sido definitivo, pero en el último minuto el español remontó aferrado a un plan inesperado. Tras la muerte de Cardell, José Alberto Valverde había asumido el papel de entrenador y le propuso algo inaudito: luchar a una sola mano. Una táctica jamás practicada antes.

“Despisté a mi rival, le ataqué sin dejarle respirar y lo sancionaron. La gente me llevó en volandas hacia el oro… se levantaron y empezaron a corear mi nombre. Aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo”, confiesa. El oro brilló en su pecho como un faro que no necesitaba luz para existir.

Imbatido, prolongó su reinado europeo en 1993, en la ciudad francesa de Valence. Fue quizá el torneo más duro que afrontó nunca: seis combates en un solo día, un grupo interminable y exigente, y una final contra un ruso que, ya en la fiesta de despedida, le preguntó si practicaba otras artes marciales. Aquel rival había quedado desconcertado por su capacidad para esquivar ataques mediante volteretas laterales.

Dos años después regresó al podio con un bronce en el Europeo de Valladolid y otro en el Mundial de Colorado. “En Estados Unidos no me habitué a las condiciones… estábamos a más de 2.000 metros y en el segundo combate noté un cansancio infinito. Tengo una espinita con los mundiales, nunca conseguí el oro”, admite.

Lesionado a Atlanta 1996

Atlanta 1996 fue otro capítulo escrito con sudor y dolor. Llegó a los Juegos lesionado, víctima de una protusión discal que lo dejó entrenando poco, a base de antiinflamatorios y fuerza de voluntad. “No quise infiltrarme, estaba fastidiado, fue una pesadilla. Habría llegado a la final sin aquella lesión”, asegura. Aun así, rozó la medalla: una decisión discutida de los jueces en semifinales lo dejó sin opciones.

Pudo haber viajado a Sídney 2000 -estaba clasificado gracias al bronce logrado en París en el Preolímpico-, pero la vida comenzó a exigirle decisiones más terrenales. “No quise ir, el deporte y el trabajo ya no eran compatibles”, confiesa sin dramatismos. Años después, el kimono volvió a llamarlo desde un lugar íntimo. En 2003, en A Coruña, ganó el campeonato de España. Lo hizo desentrenado, con gripe y fiebre, acumulando ippon tras ippon como si la técnica nunca le hubiese abandonado. “Me dijeron que intentase clasificarme para Atenas 2004, pero sentía que ya lo había dado todo”, afirma.

Entre 2013 y 2017 ejerció como director técnico de la Federación Española de Deportes para Ciegos, un reto que abrazó con ilusión y del que salió satisfecho. “No quería perpetuarme en un cargo, acaba siendo monótono”, dice con la misma honestidad que aplicó siempre en el tatami. Cuando mira atrás, hacia ese largo camino recorrido en silencio y a través del tacto, resume su legado con humildad luminosa: “Fui uno de los pioneros y aporté mi granito de arena para las siguientes generaciones”.