zgrados.com – El encuentro comienza con unos escalones y termina con un gol. Con Adolfo casi todo termina en gol, incluso aunque la portería sea solo producto de su imaginación. No necesita verla, la pelota vuela de sus pies a la red como si fuera lo más simple del mundo. Y, en ese momento, sabe lo que es la libertad que de niño le robaron sus ojos.Me pasa que sueño borroso.

zgrados.com – El encuentro comienza con unos escalones y termina con un gol. Con Adolfo casi todo termina en gol, incluso aunque la portería sea solo producto de su imaginación. No necesita verla, la pelota vuela de sus pies a la red como si fuera lo más simple del mundo. Y, en ese momento, sabe lo que es la libertad que de niño le robaron sus ojos.Me pasa que sueño borroso.

Nunca distingo caras -aunque sé con quién estoy hablando- ni colores, y todo lo veo como cuando la ropa gira en la lavadora y solo puedes adivinar algunas de las prendas que has metido en ella. Pocas veces me despierto queriendo volver al sueño, porque pocas veces me siento cómoda en él.

El no poder ver a quien te enfrentas o con quien disfrutas con claridad, el no distinguir el camino por el que circulas, si alguien te sonríe o todo lo contrario… nunca es un buen escenario. No lo es en un sueño, ni lo es en la vida real. Por eso admiro a la gente como él, que nunca podrá despertarse.

Él, Adolfo, que sube las escaleras del metro sin ayuda de su bastón, sin que nadie le marque el ritmo de los escalones porque el hábito lo hace innecesario. Cuando se acerca a donde estoy le saludo en voz alta, para que sepa dónde estoy, aunque no sé si darle la mano como mandan las normas sociales. Así que simplemente le toco el brazo izquierdo para dejar claro que yo caminaré a ese lado de la acera y él me guiará desde el otro. Y lo hace, es él quien me guía a mí hacia el lugar de entrenamiento.

La calle de entrada al recinto es demasiado estrecha, y él se adelanta un poco. Me cuesta seguir su ritmo, es tan alto que las zancadas que da valen por dos mías. Me explica, como si lo estuviera viendo, que el edificio es un palacete que antes contaba con mucha más importancia para la ONCE. Ahora su espacio se ha reducido, y se ha quedado en sede de eventos publicitarios y lugar de entrenamiento para los diferentes deportes que intenta sustentar la organización.

La mujer de seguridad se muestra reticente a que yo acceda al edificio, y según me dice Adolfo es porque que hoy tendrá lugar alguna especie de gala. Le doy la razón cuando entramos y nos recibe una alfombra roja; ambos coincidimos en que probablemente no sea por nuestra visita. Mientras nos adentramos en el recinto, rodeados por edificios de estilo ochentero –de ladrillo gris y con ventanas color cobre como las gafas de los presentadores de televisión de aquella época- seguimos bajando escaleras y renunciando a las rampas. Preguntarle por qué me parece una incorrección, así que prefiero sobrellevar la estúpida sensación de que en cualquier momento tropezará, mientras observo como sus enormes pies sobresalen casi en su totalidad de los escalones. Obviamente, él controla la situación mejor que yo, y seguramente yo sería la primera de los dos en tropezar si pasáramos la tarde bajando y subiendo escaleras.

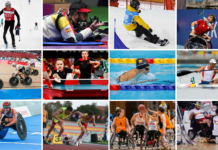

Un poco más adelante nos sentamos, justo enfrente de la pista de atletismo y los campos de fútbol que la ONCE dispone para que él, Adolfo Acosta, jugador de la selección española de fútbol sala para ciegos, entrene con su equipo de Madrid. Y, junto a él, muchos otros.

Adolfo es muy moreno. Su piel grita que es del Sur, aunque luego bromee entre sus compañeros con que este verano el sol no haya acudido tanto a sus brazos como otros años. No es su impresión, es una suposición: parte de las vacaciones las ha pasado entrenando, y el resto en Inglaterra jugando el Europeo de fútbol sala que ahora le atormenta. Serán los genes, entonces, los que tuestan sus brazos. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, aunque no parece que esa sea su patria. Su voz tiene esa tranquilidad de las islas, esa pausa de quien vive como si la hora de retraso diera margen para maniobrar. Ya casi no cuenta, eso sí, con el tono cantarín que aporta el acento canario, aunque las eses no aparezcan mucho entre sus palabras. Se explica con claridad, y mira siempre al frente.

Nunca había visto los ojos de un ciego, y si solo hubiera visto los de Adolfo aquel día podría seguir diciendo lo mismo. Su mirada no es la de quien no ve, sino la de quien está buscando algo que ver, o algo que vivir. Como si mirara al futuro, sin ver el presente, sin que le haga falta verlo. Él antes veía, muy al principio, de niño. Después, mientras crecía y comenzaba a comprender el mundo, empezó a perder la visión. Me explica que veía en forma de tubo, que los laterales se oscurecían, y que todo llegó al punto en el que está ahora, que solo muy de vez en cuando reconoce alguna sombra que pasa por delante de sus ojos. Le pregunto si, dentro de lo malo, es mejor haber podido conocer el mundo en el que se mueve, o si preferiría no haber tenido visión nunca. A él le da igual.

-Pero si en su momento pudiste ver, ahora sabes lo que te pierdes…

-Es lo que me ha tocado. Yo no estoy deprimido por ser ciego, como mucha gente que sí que lo está. Yo soy ciego, me he adaptado a lo que me ha tocado y ya está. Deprimido, ¿por qué?

Adolfo es valiente, pero no por ser ciego. Es valiente porque, en su momento, decidió como si no lo fuera. Porque el ser ciego le obligó a decidir y lo hizo sin miedo. Cuenta que empezó a jugar a fútbol como todos los niños, en el recreo, hasta que su falta de visión le convirtió más en un estorbo que en otra cosa. En clase también se convirtió en una molestia para los profesores, que no encontraron la manera de que un ciego aprendiera con ellos. Eran ya mayores y no consentían tener que dictar todo lo que escribían en la pizarra para que Adolfo pudiera enterarse también de qué iba la clase. Era su método, el de toda la vida, y qué más daba si el niño se quedaba mirando al infinito sin entender una sola palabra. Después, cuando hacía los exámenes, el proceso era aún más complicado. A Las Palmas tenía que acudir un traductor de la ONCE, que transformaba el braille en el que se comunicaba Adolfo en letra escrita. Pero los profesores, en su incomprensible intento por impedir la normalización escolar de Adolfo, insistían en lo fraudulento de esas traducciones. Él cuenta entre risas que creían que el traductor cambiaba el examen para que él aprobara.

Esa situación, la dificultad para seguir aprendiendo braille en Las Palmas de Gran Canaria y el divorcio en curso de sus padres le hizo tomar la decisión de irse de allí, y de trasladarse a Sevilla para seguir estudiando. Siguió haciéndolo en uno de los internados con los que cuenta la ONCE, y allí siguió también jugando a fútbol.

-¿Qué sientes al jugar a fútbol?

-Me siento libre. No dependo del bastón, ni de alguien que me lleve del brazo agarrado. No pasan muchas cosas por mi cabeza porque tengo que estar pendiente de otras muchas. A veces me viene gente y me dice: “Oye, te fui a ver al partido, te saludé y no me hiciste ni puto caso”. Pero, ¿cómo te voy a hacer caso? Yo estaba jugando…

Adolfo siguió varios años en Sevilla, otros cuantos a caballo entre los estudios allí y el fútbol en Madrid, hasta que finalmente se trasladó a la capital de manera definitiva. El fútbol no le da para vivir, así que tuvo que buscar un trabajo que le permitiera acudir a concentraciones de la selección, entrenamientos y partidos de fin de semana fuera de Madrid. Lo encontró en la venta de cupones; no es el trabajo de su vida, dice, ni mucho menos, pero le permite hacer lo que le gusta y, de momento, le compensa. Sonríe mucho al hablar, sobre todo si es de fútbol. Aunque no siempre.

–¿Cuál es tu sueño?

-Mi sueño era jugar una final de unos Juegos Paralímpicos. Ahora me pillas en un momento…Estoy jodido. Necesito un tiempo para reposarlo, para volver a entrenar y volver a tener ilusión…. No sé. Estoy jodido.

He tocado su fibra, aunque ya venía destrozada de antes de que nos viéramos. Adolfo habla en pasado porque este verano se le escapó la que podía ser su última oportunidad de jugar unos Juegos Paralímpicos, los de Río 2016. Del 22 al 29 de agosto, la selección española de fútbol para ciegos disputó en Hereford (Inglaterra) el X Campeonato Europeo de su especialidad. Los dos primeros del torneo obtendrían un billete para Brasil el verano siguiente; España se llevó la medalla de bronce, el bronce más odiado de la historia. Adolfo, con 34 años, veía marchar su sueño, después de concentraciones lejos de su pareja y de fines de semana sin descanso y vida social tras una semana de trabajos y entrenamientos… y después de medallas de oro en campeonatos mundiales y europeos, de capitanías de la selección, de ligas y campeonatos como máximo goleador, el último de ellos en junio de este mismo año:

El golpe fue duro, más que cualquiera que su ceguera le haya podido provocar. Este tampoco lo vio venir. Confiaba en clasificarse para la final y obtener al menos la plaza para la Paralimpiada. Después de esa pregunta noto como quiere salir corriendo al vestuario para cambiarse y comenzar a entrenar.

Mientras lo hace, una chica ciega entrena a atletismo. Ella y su guía recorren los metros de pista color adobe, unidos por una cinta que les rodea la muñeca. No se separan, porque si lo hacen los dos irán al suelo. Ella confía en que la inercia del cuerpo del guía le hará tomar la curva correctamente, y yo también confío en que así sea. Sus pies no dudan un segundo, corren a una velocidad y a tan poca distancia el uno del otro que me vuelve a ocurrir lo mismo que con Adolfo y los escalones. Ellos tampoco miran hacia abajo, solo hacia adelante.

Los jugadores del equipo de Adolfo comienzan a salir; hoy les acompañan en el campo de al lado los B2, que son aquellos jugadores con una mayor capacidad de visión. En el equipo de Adolfo hoy solo serán cinco jugadores, tres de ellos ciegos y dos con visión totalmente normal –los porteros, que en todo equipo deben ser videntes-.

La figura de Adolfo, alto y recto, con piernas de futbolista, contrasta con la de sus otros dos compañeros, cuyas vacaciones han servido para mejorar su descanso y su pereza. Esto suele desembocar en una cosa: una incipiente curva a la altura de la barriga que da lugar a las risas de sus compañeros, especialmente los dos porteros. Castigan con balonazos la inactividad de sus compañeros, incapaces de esquivar los balones a pesar de escuchar el cascabel que todos llevan dentro.

Es este cascabel la clave del deporte. No es un cascabel que tintinea, es un cascabel de aviso. Adolfo juega con el cuero con habilidad, todos conducen el balón moviéndolo de un pie al otro constantemente, pero él lo acaricia como si fuera un regalo, sin verlo. Nunca deja de tener contacto con él, porque sabe que si lo hace puede que escape, y que su pie no encuentre el cuero, y el gol nunca llegue. Lo que llega entonces es el desequilibrio, y pierden las trazas de futbolista. Hasta entonces, solo el antifaz les aporta un toque diferente. Cuando Adolfo coge el balón, conduce, engaña al contrario, y dispara con fuerza a la portería, nadie diría que es invidente.

El entrenamiento, mientras, es un caos de sonidos. Los cascabeles, los gritos del entrenador, los avisos de los jugadores –un jugador ciego siempre tiene que gritar “voy” cuando se acerca a otro jugador– y los de los porteros, que en los ejercicios de disparo a portería cantan los metros que les quedan para llegar hasta ellos. Tres líneas en el césped marcan los doce metros hasta portería; a partir de ahí, diez, ocho, siete, seis, cinco, cuatro…. “¡tira, cabrón, que me vas a matar!” grita Pedro, el portero de la selección que antes del entrenamiento lamentaba su mal paso en el Europeo.

Y tras hora y media, acaba. Adolfo parece haberse olvidado de lo jodido que estaba, al menos hasta que toque de nuevo la medalla de bronce que le oxidó el sueño de Río 2016. Ya no se oyen cascabeles, y él deja de ser libre. Ahora debe ir agarrado de alguien, o de su bastón, y mañana volverá a su puesto de venta de cupones. Volverá a pasear sus piernas largas por Madrid y por los campos de fútbol, sus pies enormes por escalones que salvará sin dificultad. Y sus ojos cegados seguirán mirando al futuro, aunque Brasil no esté en él.