El pasado domingo 18 de enero de 2026, alrededor de las nueve de la noche, estaba en casa haciendo lo que acostumbro casi todos los meses de enero y febrero: ver por televisión el Concurso del Carnaval de Cádiz. La rutina, esa aliada engañosa que nos hace creer que todo está en orden, se quebró con la llamada de un amigo. Sabía que ese fin de semana habíamos estado en Madrid y que regresábamos a Sevilla esa misma tarde. Me llamó porque había intentado contactar con otro compañero sin obtener respuesta. Lo que me contó después activó una preocupación tan inmediata como comprensible: el gravísimo accidente ferroviario ocurrido esa tarde entre un tren Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva y un Iryio que realizaba la ruta Málaga-Madrid, a la altura de Ademuz.

No quiero ser protagonista de una noticia que se ha llevado por delante demasiadas vidas y ha dejado demasiadas familias rotas. No me corresponde. Pero resulta imposible no sentir que podíamos haber sido nosotros. Ese trayecto lo recorro desde los doce años por motivos deportivos y, cinco horas antes del fatal suceso, como otros cientos de personas, yo también pasaba por allí. Desde entonces, durante varios días, me he sorprendido recordando qué estaba haciendo exactamente en ese punto concreto de la vía, cómo transcurría ese instante aparentemente irrelevante y cómo todo podría haber cambiado en un solo segundo, del mismo modo irreversible en que cambió para las víctimas.

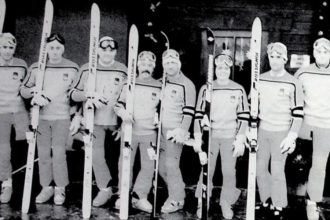

Regresábamos contentos. El equipo del Real Betis de Fútbol para Ciegos volvía de Madrid tras la primera jornada de liga, con dos victorias ya anotadas en el casillero. Habíamos reencontrado a compañeros a los que hacía tiempo que no veíamos y, con otros, apenas pudimos intercambiar un saludo fugaz por falta de tiempo. El viaje fue agradable y distendido, de esos que se construyen a base de conversaciones sin importancia aparente pero llenas de vida.

Seguíamos la retransmisión del último partido de la jornada, comentábamos por el chat del directo de YouTube y hacíamos bromas sobre quién llevaba más abrigo, quién abrió la lata en un partido, cuántos goles merecía haberse llevado el balón a casa como en Primera División, qué íbamos a comer al llegar a Sevilla, las lavadoras pendientes o ese mensaje que no contestas a tu madre por pura pereza, cuando en el fondo lo único que a ella le importa es saber que vuelves sin lesiones. En definitiva, trivialidades, esas que solo existen cuando la vida sigue su curso.

Pensar que en el Alvia con destino a Huelva y en el Iryio rumbo a Madrid se daban conversaciones idénticas provoca una tristeza difícil de describir. Gente hablando de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo humano, sin saber que todo estaba a punto de romperse. La vida tiene esa crueldad silenciosa que no avisa, que no concede margen de maniobra ni tiempo para despedidas.

Las catástrofes y los golpes del azar nos recuerdan, una y otra vez, que somos una parte diminuta del universo y que, aun así, gastamos demasiada energía en dar importancia a lo que no la tiene. Por eso, desde aquí, quiero hacer un alegato sencillo y honesto: un alegato por la vida, por la felicidad posible, por ese bienestar que a veces consiste en algo tan elemental como poder dormir tranquilo sabiendo que estás bien y que has hecho todo lo que estaba en tu mano para que quienes te rodean también lo estén. Ese es, quizá, el mayor legado que podemos dejar.

Vivimos rodeados de ruido, de odio, de envidias y de una constante búsqueda de protagonismo. En el deporte lo vemos con demasiada frecuencia, hasta el punto de entrar en ese juego casi sin darnos cuenta. La competitividad, cuando pierde el sentido, confunde la buena competencia con la necesidad de ser más que el otro, incluso a costa de celebrar sus errores.

Tal vez tragedias como esta, que nunca deberían ocurrir, nos obliguen a detenernos, a mirar con más calma, a valorar lo esencial y a entender que ganar no siempre es llegar primero, sino llegar. Y que, a veces, el verdadero triunfo consiste simplemente en seguir teniendo tiempo para hablar de lavadoras, de comidas pendientes y de mensajes tranquilos a una madre que solo quiere saber que todo ha ido bien.

Desde aquí, mi más sincero y respetuoso pésame a los familiares y seres queridos de todas las víctimas del accidente. Que encuentren consuelo, si es posible, en el recuerdo y en el amor que permanece cuando todo lo demás se detiene.