En la Barceloneta de los años cincuenta, cuando el mar era refugio y frontera, un niño se sumergía entre las olas antes incluso de dar sus primeros pasos. Miguel Carol Giménez (Barcelona, 1948) nació con el Mediterráneo en la piel. Se sentía libre en el agua, allí no tenía limitaciones. A los dieciocho meses, la poliomielitis le paralizó la pierna derecha, pero no pudo arrancarle su instinto de nadador.

Su infancia transcurrió en los humildes Quarts de casa del barrio marinero, treinta metros cuadrados compartidos entre sueños y escasez. “No teníamos ducha, y mis padres se hicieron socios del Club Barceloneta para podernos bañar allí. También me colaba en los baños de San Sebastián o Astillero haciendo agujeros en la arena. Había mucha miseria y éramos unos buscavidas”, rememora.

En aquel mar contaminado, donde nadaba entre basura y ratas, forjó su carácter indómito. El agua era el medio donde mejor se desenvolvía. “Un día mi madre iba a vestirme y no me aguanté de pie, caí al suelo. El médico dijo que no caminaría nunca más. Mi padre, que era obrero, me llevó al Hospital de Niños (Barcelona) y allí me hicieron radioterapia, transfusiones de sangre y rehabilitación en unos lavaderos donde hacía ejercicios. No funcionó”, relata.

Sus inicios en el waterpolo

Nunca se sintió discriminado por la falta de movilidad. Con doce años, su familia se trasladó a otro barrio, y Miguel se enroló en el CN Poble Nou. Allí marcó sus primeros goles de waterpolo, alternando los entrenamientos con largas travesías marinas. “Llegué a jugar en Primera División, totalmente integrado con el resto. La gente se sorprendía al verme, pero para mí era lo normal”, dice.

No conocía aún el deporte adaptado. Su descubrimiento fue casi casual: quiso sacarse el carné de conducir y, en la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, la nadadora Rita Granada le pidió que representara al club en el campeonato de España. “Venía de entrenar con gente sin discapacidad y noté mucha diferencia; para mí fue violento. Gané todas las pruebas que nadé”, recuerda.

Las primeras brazadas en la historia paralímpica

Su talento llamó pronto la atención. Fue convocado para los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv en 1968, los primeros en los que participó España. Entonces Miguel compaginaba su trabajo en Macosa -una fábrica de material ferroviario- con el waterpolo en la UD Horta. “Me dejaron ir gracias a una carta que envió un político al director”, confiesa.

El viaje no estuvo exento de obstáculos: “Había que ir uniformados y me dieron ropa usada. Les dije que así no iba. Recibí un vale y fui a la Sastrería Modelo, en la Rambla, y me hicieron una chaqueta azul marino y un pantalón gris. Nos trataban como a unos pringados, éramos el culo del mundo”.

Israel, apenas un año después de la guerra de los Seis Días, los recibió en un clima militarizado. “Con metralletas en mano los soldados entraron en el avión para pedirnos la documentación”, relata. En la ceremonia inaugural les obligaron a ir en silla de ruedas: “Yo jamás me había sentado en una. Tuvimos la suerte de tener a una familia sefardí que hablaba castellano antiguo y nos hizo de cicerón”, rememora.

Las condiciones eran precarias: dormían en barracones con camillas de paja y se embadurnaban en alcohol para ahuyentar a los mosquitos. “No eran las mejores condiciones, pero Israel quiso organizar los Juegos porque le interesaba políticamente abrir el país al mundo. México, que ese año acogió los Juegos Olímpicos, rechazó el evento paralímpico”, apunta.

En la competición, Miguel conquistó una plata en 50 metros braza y un bronce en 100 braza, las primeras medallas paralímpicas de la historia de España, junto con las dos platas de Carmen Riu. “No era consciente de que habíamos hecho historia. Les tengo mucho cariño, aún las guardo en casa y las miro de vez en cuando”, indica.

De nadador a entrenador: el legado del agua

Su carrera competitiva apenas duró unos años más. Participó en los Juegos Mundiales de Stoke Mandeville, donde conoció al doctor Ludwig Guttmann, fundador del movimiento paralímpico, y colgó el bañador en 1970. “Trabajaba, estudiaba peritaje industrial y jugaba al waterpolo en la UD Horta; no podía con todo”, explica.

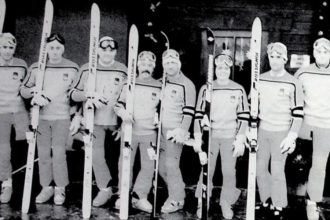

Pero el agua seguía llamándolo. Entrenó al CN Badalona y más tarde al Sant Adrià, donde fue galardonado como mejor entrenador catalán de 1977. Antes fundó el Club Deportivo Bétulo, cuna de futuros nadadores paralímpicos como Jordi Gotzens, Francisco Flores, Jordi Marí, Laura Tramuns, Sonia Guirado o Tania Cerdá. “Había muchos niños con discapacidad y decidí ayudarles en sus comienzos”, dice.

En los Juegos de Seúl 1988 acudió como seleccionador, cerrando su ciclo en la piscina. Hoy, desde su casa en el pueblo costero de Santa Susana, Miguel Carol contempla el mar que lo vio crecer y en el que aprendió lo que significa ser libre.